-

撒旦起舞

布尔加科夫的代表作,用三条线索讲述一个魔幻现实主义风格的故事:撒旦和随从大闹莫斯科;大师和马格丽特的爱情;大师的小说:耶稣之死。 -

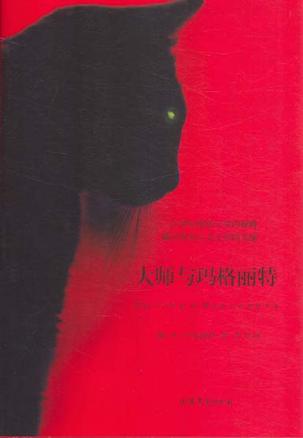

大师与玛格丽特

撒旦率领随从,假扮外国教授沃兰德走访一九三〇年代苏联首都莫斯科,遇见莫斯科文联主席伯辽兹和青年诗人伊凡,他们不信上帝,也不信魔鬼,沃兰德逐一反驳,并预言伯辽兹当天的死亡。伊凡目睹伯辽兹被电车辗毙的惨剧,怀疑沃兰德是外国特务,紧追不舍,却被关入精神病院。伊凡在病院中认识了大师,只有这位大师相信伊凡的奇遇。大师是个不知名的作家,原是历史学者,情人玛格丽特崇拜他的才华,称他为大师,他也就以此自居。 大师写过一本关于彼拉多审判耶稣的小说,受到批判,被称为“敌人”、“宗教狂”,大师惊恐万分,烧毁手稿,进了精神病院。美丽的已婚妇人玛格丽特认识大师后,觉悟丰富的精神才是真正的生命意义。大师失踪后,她着急地到处寻找,遇见撒旦的随从,得到回春脂,恢复青春,而且飞上城市高空,经历许多奇事,终于救出大师。随着撒旦的引导,大师和玛格丽特的灵魂也越过莫斯科的麻雀山,飞向永远的安宁。 米·布尔加科夫(1891-1940),俄罗斯著名作家、剧作家。出生于乌克兰基辅市一个教授家庭。1916年基辅大学医疗系毕业后任乡村医生,国内战争时期曾被白卫军征召为军医。1921年他辗转来到莫斯科,弃医从文,开始写作生涯。 布尔加科夫最初作品主要是小品文、特写和其他短篇作品,揭露并讽刺不良社会现象,以幽默和辛辣的文风著称,如短篇小说《白军》等,在文坛产生很大的影响,但也引起争论。从1927年起,他的作品实际上已经被禁止发表。 1928年,布尔加科夫开始写他一生最重要的长篇小说《大师与玛格丽特》。但在1930年当他得知自己作品被禁以后,将《大师与玛格丽特》的手稿销毁。1930年,在斯大林的亲自干预下,布尔加科夫被莫斯科艺术剧院录用为助理导演,并重新开始写作《大师与玛格丽特》,至1936年基本写完。三稿完成于1937年。他继续修改作品,直到1940年死于肾硬化前四周。 1966年,《大师与玛格丽特》在布尔加科夫去世26年之后经删节、改动后首次在苏联出版。1969年小说完整俄文版在法兰克福出版,从此走向世界,被公认为二十世纪俄罗斯最伟大的小说之一。 一场魔鬼的狂欢,一段感天动地的爱情故事,二十世纪俄国文学巅峰之作,魔幻现实主义文学的先驱。 布尔加科夫的创作达到了讽刺文学、幻想文学和严谨的现实主义小说的主峰,并且还在很大程度上代表和影响了当代的文学倾向——即对文学综合发展的愿望。 ——苏联作家 西蒙诺夫 在卡夫卡之后,布尔加科夫成为二十世纪又一位现实的敌人,不同的是卡夫卡对现实的仇恨来源于自己的内心,而布尔加科夫则有切肤之痛,并且伤痕累累。因此,当他开始发出一生中最后的声音时,《大师与玛格丽特》就成为道路,把他带到了现实面前,让他的遗嘱得到了发言的机会。 ——中国作家 余华 一场超现实主义狂欢……天马行空,肆无忌惮。 ——美国作家 乔伊斯·卡罗尔·欧茨 才华横溢,幽默有趣,但又深刻严肃、变幻莫测……《大师与玛格丽特》是一部激情四射的社会与政治讽刺杰作,一个复杂的道德与政治寓言……是精彩的英雄主义艺术表现,想象力的狂欢。 ——英国剑桥大学斯拉夫语系教授 西蒙·富兰克林 -

大师与玛格丽特

前苏联著名作家布尔加科夫的代表作品《大师与玛格丽特》中译本又名《撒旦狂舞》。撒旦即魔鬼,按照《圣经》的记载,魔鬼是上帝的众子之一,在《约伯记》中,魔鬼就人究竟能否敬神从善的问题同上帝发生了争执,并在征得上帝的允许下对上帝自认其在地上最可信赖的仆人约伯进行百般试炼。此后,有关魔鬼试探、考验世人的内容成为西方文学史中的一个重要主题。其中,又尤以两部作品最为著名:一部是《浮士德》,另一部就是布尔加科夫的这部长篇小说《大师与玛格丽特》。 “魔鬼”历来是作为“善”的对立面形象出现的。“魔鬼”在文学作品中毫无例外地表现为一种藐视一切、毁灭一切的否定性力量。歌德《浮士德》中的靡菲斯特是这样,布尔加科夫《大师与玛格丽特》中的沃兰德亦是如此。 “一切都乱套了”,这本是托尔斯泰的《安娜卡列尼娜》的著名开头,现在,这句话却被布尔加科夫原封不动地转引至《大师与玛格丽特》,用以表述魔鬼沃兰德君临莫斯科后的真实情形。魔鬼沃兰德在莫斯科刚一现身,就让大名鼎鼎的“莫文协”主席莫名其妙地送了命,并把杂耍剧院经理扔出了千里之外。紧接着,魔鬼沃兰德在莫斯科举行了两场盛大的“演出”,将莫斯科变成了群魔乱舞的狂欢之所。最后,魔鬼一行将莫斯科搅得天翻地覆之后,在城市里燃起一团烈焰,腾空而逝,结束了他们的莫斯科之行! “恶”是魔鬼的本质。作为一种否定性力量的化身,魔鬼沃兰德在言行举止方面保持着恶魔贯有的作风。他说话时总是那样的尖刻,对一切现存的规范和人性的缺点冷嘲热讽、不屑一顾;行动时又总是雷厉风行,决不手软,恶魔本性暴露无疑。但令人感兴趣的是,沃兰德恶魔般的言行非但不给人一种可憎的恶感,反而给人带来的是一种令人愉悦的喜剧感觉。人们正是借助魔鬼嬉笑怒骂般的言词和霸气十足式的举动,看到了貌似公允的现存规范的荒谬以及深藏于人性深处的丑陋。 中译本用《撒旦狂舞》为小说命名,主要是想表明魔鬼作为一种否定性力量的存在构成了小说的核心内容,而事实并不尽然。因为小说的原标题《大师与玛格丽特》已经清楚地说明了大师与玛格丽特之间的凄美哀婉的浪漫爱情故事在小说中的重要位置,而且在大师与玛格丽特的这段爱情中,魔鬼非但不是以一种否定性力量呈现于世人,而恰恰是以一种肯定性力量出现的。 大师不知姓甚名谁,独居斗室创作一本有关耶稣与彼拉多的小说。玛格丽特则是一位美丽孤寂的少妇。她与大师的邂逅是命中注定的,而维系他们之间的感情纽带就是那篇关于耶稣与彼拉多的长篇小说。他们俩把全身心都沉浸在这部小说中。在小说脱稿后,他们满怀着对未来幸福生活的憧憬,走出他们与世隔绝的斗室,准备开始另一种崭新的生活。然而他们万万没想到的是,他们手捧小说进入生活之时,竟是他们此生结束之日。先是大师的小说被编辑部轻慢地拒绝,继而报纸上又出现大量恶毒地攻击、诽谤他的文章。恐惧笼罩着大师,大师开始变得心神不宁,惧怕起黑夜来。每当玛格丽特晚上离开后,可怕的梦魇就开始折磨大师,即便是他把小说的手稿统统付之一炬也无济于事。大师的心病越来越重,直至病入膏肓。正当大师与玛格丽特两人咫尺天涯、万念俱灰之际,魔鬼沃兰德伸出了援助之手。他施用魔法,让玛格丽特得以和大师重逢,并且将大师业已焚毁的小说复原得完好如初。不仅如此,魔鬼沃兰德还提醒大师他的小说并没有真正写完,因为大师关于耶稣与彼拉多的故事,只写到耶稣殉难,而未提及耶稣死后彼拉多的最后结局。魔鬼沃兰德知道大师已矢志封笔,不愿再提笔写作,但为了再次激发起大师的创作激情,沃兰德在引领大师与玛格丽特去那“宽恕和永久的乐园”的路上,特意让大师看到了他笔下的主人公总督彼拉多:在一处岩石裸露、荒凉平展的山顶上,大师笔下的那个彼拉多仍坐在当初处死耶稣的那处荒山的圈椅里,他的眼睛似乎瞎了,不住地搓手,那双失明的眼睛凝望着空中的玉盘,完全沉浸在自己的思绪中。自从他下令处死了耶稣,他就彻底地失眠了,既为自己犯下的罪过而胆怯,又为当初未能与那位被自己下令处死的耶稣继续深谈下去而追悔莫及。于是,两千年来,他就这样长坐在这个圈椅里,听凭悔恨和痛苦噬咬自己的心。如此情形,连一贯为人作恶的魔鬼沃兰德,也禁不住要为这个可怜人向大师求一个情。而大师呢,最终接过了魔鬼的请求,将自由赦免给了那个苦等了“一万两千个月夜”的主人公。正是魔鬼,肯定了大师与玛格丽特之间超凡脱俗的爱情;也同样是因为魔鬼,大师的小说才有了一个完满的结局。 《大师与玛格丽特》 (俄)布尔加科夫著 戴骢曹国维译作家出版社 [color=#1E90FF]老天知道,我是个多少懒惰和希望享受现成的家伙。就这样,找来一篇别人的书评,然后丢进来,告诉自己,哈,你看了这本书。看这本书的过程却不能说我懒惰,N年前在一本不知什么年代的杂志上看到这本小说的介绍,说到玛格丽特带着大师在城市的上空飞翔,我就被吸引了。要知道,这是一个俄国作家的作品。竟有如此浪漫主义的描写?让我太好奇了。从此开始寻找。学校的图书馆找遍了,什么灰尘旮旯都翻了。竟然没有?于是跑去登记,希望下一次引进新书时可以把它引进来,让我第一个给书“开光”。(我还真开过不少的书光。)可惜,吃亏呼声太微弱,无效,我终于在大学期间没有看成《大师与玛格丽特》。可是啊,运气通常是撞上的。在新华书店翻四折的旧书时,哇塞,竟给我找到了。哈,还只是四折,比一个和路雪的冰琪淋还便宜。说多欣喜有多欣喜。所以说,好东西总是要折磨你一下,然后让你更珍惜它。如是。[/color] 《大师和玛格丽特》:水消失在水中 余华(9月15日14:23) 一九三0年三月二十八日,贫困潦倒的布尔加科夫给斯大林写了一封信,希望得到莫斯科艺术剧院一个助理导演的职位,"如果不能任命我为助理导演……"他说,"请求当个在编的普通配角演员;如果当普通配角也不行,我就请求当个管剧务的工人;如果连工人也不能当,那就请求苏联政府以它认为必要的任何方式尽快处置我,只要处置就行……" 作为一位作品被禁的大师,布尔加科夫在骄傲和克服饥饿之间显得困难重重,最终他两者都选择了,他在"请求"的后面没有丝毫的乞讨,当他请求做一个管剧务的工人时,依然骄傲地说:"只要处置我就行。" 同年四月十八日,斯大林拨通了布尔加科夫家的电话,与布尔加科夫进行了简短的交谈,然后布尔加科夫成了莫斯科艺术剧院的一名助理导演。他重新开始写作〈大师与玛格丽特〉,一部在那个时代不可能获得发表的作品。布尔加科夫深知这一点,因此他的写作就更为突出地表达了内心的需要,也就是说他的写作失去了实际的意义,与发表、收入、名誉等等毫无关系,写作成为了纯粹的自我表达,成为了布尔加科夫对自己的纪念。 这位来自基辅的神学教授的儿子,自幼腼腆、斯文、安静,他认为:"作家不论遇到多大困难都应该坚贞不屈……如果使文学去适应把个人生活安排得更为舒适、更富有的需要,这样的文学便是一种令人厌恶的勾当了。" 他说到做到。无论是来自政治的斯大林的意见,还是来自艺术的斯坦尼斯拉夫斯基的压力,都不能使他改变自己的主张,于是他生活贫困,朋友疏远,人格遭受侮辱,然而布尔加科夫"微笑着接受命运的挑战",就象一首牙买加民歌里的奴隶的歌唱:"你们有权利,我们有道德。" 在这种情况下,布尔加科夫的写作只能是内心独白,于是在愤怒、仇恨和绝望之后,他突然幸福地回到了写作,就象疾病使普鲁斯特回到写作,孤独使卡夫卡回到写作那样,厄运将布尔加科夫与荣誉、富贵分开了,同时又将真正的写作赋予了他,给了他另一种欢乐,也给了他另一种痛苦。 回到了写作的布尔加科夫,没有了出版,没有了读者,没有了评论,与此同时他也没有了虚荣,没有了毫无意义的期待。他获得了宁静,获得了真正意义上的写作。他用不着去和自己的盛名斗争;用不着一方面和报纸、杂志夸夸其谈,另一方面独自一人时又要反省自己的言行。最重要的是,他不需要迫使自己从世俗的荣耀里脱身而出,从而使自己回到写作,因为他没有机会离开写作了,他将自己的人生掌握在叙述的虚构里,他已经消失在自己的写作之中,而且无影无踪,就象博尔赫斯写到佩德罗-达米安生命消失时的比喻:"仿佛水消失在水中。" 在生命的最后十二年里,布尔加科夫失去一切之后,〈大师和玛格丽特〉的写作又使他得到了一切;他虚构了撒旦对莫斯科的访问,也虚构了自己;或者说他将自己的生活进行了重新的安排,他扩张了想象,缩小了现实。因此在最后的十二年里,很难说布尔加科夫是贫困的?还是富有的?是软弱的?还是强大的? 是走投无路?还是左右逢源? 大师和玛格丽特 在这部作品中,有两个十分重要的人物,就是大师和玛格丽特,他们第一次的出现,是在书的封面上,可是以书名的身份出现了一次以后,他们的第二次出现却被叙述一再推迟,直到二八四页,大师才悄然而来,紧接着在三一四页的时候,美丽的玛格丽特也接踵而至了。在这部五八0页的作品里,大师和玛格丽特真正的出现正是在叙述最为舒展的部分,也就是一部作品中间的部分。这时候,读者已经忘记了书名,忘记了曾经在书的封面上看到过他们的名字。 在此之前,化名沃兰德的撒旦以叙述里最为有力的声音,改变了莫斯科的现实。虽然撒旦的声音极其低沉,低到泥土之下,但是它建立了叙述的基础,然后就象是地震一样,在其之上,我们看到了莫斯科如何紧张了起来,并且惊恐不安。 显然,布尔加科夫的天才得到了魔鬼的帮助,他饱尝痛苦和耻辱的内心,使他在有生之年就远离了人世,当他发现自己讨厌的不是几个人,而是所有的人时,他的内心逐渐地成为了传说,在传说中与撒旦相遇,然后和撒旦重叠。因此可以这样说,〈大师和玛格丽特〉里的撒旦,就是布尔加科夫自己,而大师--这个试图重写本丢-彼拉多的历史的作家,则是布尔加科夫留在现实里的残缺不全的影子。 从钱诚先生的汉语翻译来看,《大师和玛格丽特》的叙述具备了十九世纪式的耐心,尤其是开始的几章,牧首湖畔的冗长的交谈,本丢-彼拉多对耶稣的审训,然后又回到牧首湖畔的谈话,五十一页过去了,布尔加科夫才让那位诗人疯跑起来,当诗人无家汉开始其丧失理智的疯狂奔跑,布尔加科夫叙述的速度也跑动起来了,一直到二八三页,也就是大师出现之前,布尔加科夫让笔下的人物象是传递接力棒似的,把叙述中的不安和恐惧迅速弥漫开去。 我们读到的篇章越来越辉煌,叙述逐渐地成为了集会,莫斯科众多的声音一个接着一个地汇入红场。在魔鬼的游戏的上面,所有的人都在惊慌失措地摇晃,而且都是不由自主。所发生的一切事都丧失了现实的原则,人们目瞪口呆、浑身发抖、莫名其妙和心惊胆战。就这样,当所有的不安、所有的恐惧、所有的虚张声势都聚集起来时,也就是说当叙述开始显示出无边无际的前景时,叙述断了。 这时候大师和玛格丽特的爱情开始了,强劲有力的叙述一瞬间就转换成柔情似水,中间没有任何过渡,就是片刻的沉默也没有,仿佛是突然伸过来一双纤细的手,"咔嚓"一声扭断了一根铁管。 这时候二八三页过去了,这往往是一部作品找到方向的时候,最起码也是方向逐渐清晰起来的时候,因此在这样的时候再让两个崭新的人物出现,叙述的危险也随之诞生,因为这时候读者开始了解叙述中的人物了,叙述中的各种关系也正是这时候得到全部的呈现。叙述在经历了此刻的复杂以后,接下去应该是逐渐单纯地走向结尾。所以,作家往往只有出于无奈,才会在这时候让新的人物出来,作家这样做是因为新的人物能够带来新的情节和新的细节,将它们带入停滞不前的叙述中,从而推动叙述。 在这里,大师和玛格丽特的出现显然不是出于布尔加科夫的无奈,他们虽然带来了新的情节和新的细节,但是他们不是推动,而是改变了叙述的方向。这样一来,就注定了这部作品在叙述上的多层选择,也就是说它不是一部结构严密的作品。事实也正是如此,人们在这部作品中读到的是一段又一段光彩夺目的篇章,而章节之间的必要连接却显得并不重要了,有时候甚至没有连接,直接就是中断。 布尔加科夫在丰富的欲望和叙述的控制之间,作出了明智的选择,他要表达的事物实在是太多了,以至于叙述的完美必然会破坏事实的丰富,他干脆放任自己的叙述,让自己的想象和感受尽情发挥,直到淋漓尽致之时,他才会做出结构上的考虑。这时候大师和玛格丽特的重要性就显示出来了,正是他们的爱情,虚幻的和抽象的爱情使《大师和玛格丽特》有了结构,同时也正是这爱情篇章的简短,这样也就一目了然,使结构在叙述中浮现了出来,让叙述在快速奔跑的时候有了回首一望,这回首一望恰到好处地拉住了快要迷途不返的叙述。 《大师和玛格丽特》似乎证明了这样一种叙述,在一部五百页以上的长篇小说里,结构不应该是清晰可见的,它应该是时隐时现;它应该在叙述者训练有素的内心里,而不应该在急功近利的笔尖。只有这样,长篇小说里跌宕的幅度辽阔的叙述才不会受到伤害。 大师和玛格丽特,这是两个雕像般的人物,他们具有不可思议的完美,布尔加科夫让他们来自现实,又不给予他们现实的性格。与柏辽兹、斯乔帕、瓦列奴哈和里姆斯基他们相比,大师和玛格丽特实在不象是莫斯科的居民。这并不是指他们身上没有莫斯科平庸和虚伪的时尚,重要的是在他们的内心里我们读不到莫斯科的现实,而且他们的完美使他们更象是传说中的人物,让人们觉得他们和书中的撒旦、耶稣还有本丢-彼拉多一样古老,甚至还没有撒旦和耶稣身上的某些现实性,而大师笔下的犹太总督本丢-彼拉多,倒是和今天的政治家十分相近。 布尔加科夫在描叙这两个人时,显然是放弃了他们应该具有的现实性!因为在《大师和玛格丽特》里,我们已经读到了足够多的现实。在柏辽兹、里姆斯基这些莫斯科的平庸之辈那里,布尔加科夫已经显示出了其洞察现实的天才,可以说是我们要什么,布尔加科夫就给了我们什么。就是在撒旦,在耶稣,在本丢-彼拉多那里,我们也读到了来自人间的沉思默想,来自人间的对死亡的恐惧和来自人间的如何让阴谋得以实现。 在长达十二年的写作里,布尔加科夫有足够多的时间来斟酌大师和玛格丽特,他不会因为疏忽而将他们写得象抒情诗那样与现实十分遥远。当然,他们也和现实格格不入。布尔加科夫之所以那样,就是要得到叙述上的不和谐,让大师和玛格丽特在整个叙述中突出起来,然后,正象前面所说的那样,使结构在叙述中得到浮现。 在《大师和玛格丽特》里,作为一个作家,大师与现实之间的唯一联系,就是他被剥夺了发表作品的自由,这一点和布尔加科夫的现实境况完全一致,这也是布尔加科夫自身的现实与作品之间的唯一联系。这样的联系十分脆弱,正是因为其脆弱,大师这个人物在布尔加科夫的笔下才如此虚幻。 在这里,布尔加科夫对自己的理解产生了虚幻,或者说他宁愿虚幻地去理解自己。现实的压制使他完全退回到了自己的内心,接着又使他重新掌握了自己的命运,他将自己的命运推入到想象之中。于是出现了玛格丽特,这个美丽超凡的女子,与大师一样,她也沉浸在自己的想象之中。两个同样的人在莫斯科的某一个街角邂逅时,都是一眼就看出了对方的内心,爱情就这样开始了。 玛格丽特的出现,不仅使大师的内心获得了宁静,也使布尔加科夫得到了无与伦比的安慰。这个虚幻的女子与其说是为了大师而来,还不如说是布尔加科夫为自己创造的。大师只是布尔加科夫在虚构世界里的一个代表:当布尔加科夫思想时,他成为了语言;当布尔加科夫说话时,他成为了声音;当布尔加科夫抚摸时,他成为了手。因此可以这样说,玛格丽特是布尔加科夫在另一条人生道路上的全部的幸福,也是布尔加科夫在现实与写作之间的唯一模糊之区。只有这样,布尔加科夫才能完好无损地保护住了自己的信念,就象人们常说的这是爱情的力量,并且将这样的信念继续下去,就是在自己生命结束以后,仍然让它向前延伸,因为他的另一条人生道路没有止境。 所以当大师的完美因为抽象而显得苍白时,玛格丽特的完美则是楚楚动人。 对布尔加科夫来说,《大师和玛格丽特》中的大师在很大程度上只是结构的需要,玛格丽特就不仅仅是结构的需要了,她柔软的双肩同时还要挑起布尔加科夫内心 重的爱情。 于是她不可逃避地变得极其忧郁,她的忧郁正是大师--其实是布尔加科夫-- 给予的,是大师在镜中映出的另一个人的现实造成的。玛格丽特被撒旦选中,出来担当魔鬼晚会的女主人,这位一夜皇后在布尔加科夫笔下光彩照人。虽然在这辉煌的篇章里,有关玛格丽特最多的描绘是她的视线,让她的视线去勾勒晚会的全部,也就是说在这个篇章里主要出现的都是别人,玛格丽特出现的只是眼睛,然而这正是人们常说的烘云托月,布尔加科夫向我们证明了烘云托月是最能让女人美丽,而且也是女人最为乐意的。 不久之后,玛格丽特开始在天空飞翔了,这又是一段美丽无比的描叙,让玛格丽特的身体在夜空的风中舒展开来,虚幻之后的美已经无法表达,只有几声叹息来滥竽充数。飞翔的最后是看到了一条月光铺成的道路,这条道路来自于遥远的月亮,在月光路上,玛格丽特看到本丢-彼拉多拚命地追赶着耶稣,大声喊叫着告诉耶稣:杀害他的不是本丢-彼拉多。 作家就是这样,穷尽一生的写作,总会有那么一、两次出于某些隐秘的原因,将某一个叙述中的人物永远留给自己。这既是对自己的纪念,也是对自己的奖励。布尔加科夫同样如此,玛格丽特看上去是属于《大师和玛格丽特》的,是属于所有阅读者的,其实她只属于布尔加科夫。她是布尔加科夫内心的所有爱人,是布尔加科夫对美的所有的感受,也是布尔加科夫漫长的人生中的所有力量。在玛格丽特这里,布尔加科夫的内心得到了所有的美和所有的爱,同时也得到了所有的保护。玛格丽特在天空的飞翔曾经中断过一次,就是为了大师,也就是布尔加科夫,她在莫斯科的上空看到了伤害大师的批评家拉铜斯基的住所,于是她毅然中断了美丽的飞翔,降落到了拉铜斯基的家中,将所有的仇恨都发泄了出来。事实上她的仇恨正是布尔加科夫的仇恨,而她的发泄又正是布尔加科夫内心深处对自己的保护。有时候道理就是这么简单。 幽默与现实 可以说,《大师和玛格丽特》的写作,是布尔加科夫在生命最后岁月里最为真实的生活,这位几乎是与世隔绝的作家,就是通过写作,不停的写作使自己与现实之间继续着藕断丝连的联系。 在卡夫卡之后,布尔加科夫成为二十世纪又一位现实的敌人,不同的是卡夫卡对现实的仇恨来源于自己的内心,而布尔加科夫则有切肤之痛,并且伤痕累累。因此,当他开始发出一生中最后的声音时,《大师与玛格丽特》就成为了道路,把他带到了现实面前,让他的遗嘱得到了发言的机会。 这时候对布尔加科夫来说,与现实建立起什么样的关系就显得极其重要了,显然他绝不会和现实妥协,可是和现实剑拔弩张又会使他的声音失去力量,他的声音很可能会成为一堆谩骂,一堆哭叫。 他两者都放弃了,他做出的选择是一个优秀作家应有的选择,最后他与现实建立了幽默的关系。他让魔鬼访问莫斯科,作品一开始他就表明了自己的态度,那就是他要讲述的不是一个斤斤计较的故事,他要告诉我们的不是个人的恩怨,而是真正意义上的现实,这样的现实不是人们所认为的实在的现实,而是事实、想象、荒诞的现实,是过去、现在、将来的现实,是应有尽有的现实。同时他也表明了自己的内心在仇恨之后已经获得了宁静。所以,他把撒旦请来了。撒旦在作品中经常沉思默想,这样的品格正是布尔加科夫历尽艰难之后的安详。 因此,布尔加科夫对幽默的选择不是出于修辞的需要,不是叙述中机智的讽刺和人物诮皮的发言。在这里,幽默成为了结构,成为了叙述中控制得恰如其分的态度,也就是说幽默使布尔加科夫找到了与世界打交道的最好方式。 正是这样的方式,使布尔加科夫在其最后的写作里,没有被自己的仇恨淹没,也没有被贫究拖垮,更没有被现实欺骗。同时,他的想象力,他的洞察力,他写作的激情开始茁壮成长了。就样,在那最后的十二年里,布尔加科夫解放了《大师和玛格丽特》的叙述,也解放了自己越来越阴暗的内心。