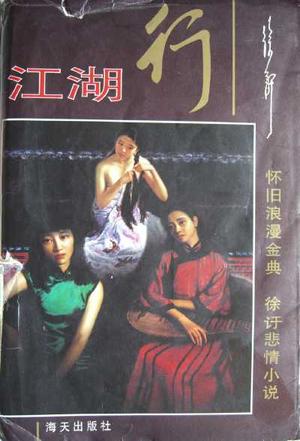

江湖行

徐訏

农村青年野壮子,只因家里偶遇事故,引致父疯母病,先后身亡,于是卖田跟从船家舵伯行船做小生意,不久便在搭船下乡演出的越剧班中爱上了一个美丽姑娘葛衣情,但定婚不久对方悔婚,因为葛衣情进城演出大获成功,于是说野壮子没读过书,她不愿一世去过乡下生活。野壮子愤怒之下,便拿着行商所赚的钱到上海去读书,经两年补习,考进大学。后来,野壮子在一次看戏时重晤这个嫁了人又离了婚,现在上海戏院唱出了名的葛衣情,开始了一种已无过去之情却仍有当下之欲的偷情关系。但不久,野壮子便对此种关系感到厌倦,即趁暑假两个月中,前去探望杭州监狱中的舵伯,他因走私失手,判监两年。野壮子在住处附近碰到一个受骗失身怀孕、想要自杀的小尼姑印空,给印空的师傅误会为印空腹中孩子的父亲,印空为求能被野壮子带走,去上海找她那个负心人,干脆诬指野壮子便是她的情人,野壮子也由于怜悯而将锗就错,把印空带回上海待产,改名映弓,后舵伯出狱,靠着过去走私所得成了上海的一个大亨,并把映弓接去同住,不久她便生了一个男孩。这时野壮子在学校因政治问题受到排挤,于失望愤怒之中,又开始了他的流浪生活,在一个卖艺班子做总务。某夜这个班子偶逢一个盲人何老带着孙女紫裳上船来卖唱,班主竟是何老之子的老朋友,于是他便把何老紫裳收留班中。何老以他的音乐天才,出主意让野壮子编戏,从而把杂耍表演融会为完整的戏剧,并使紫裳参加主唱演出,于是紫裳光芒灿露而成全班灵魂,也带旺了戏班。不久何老病故,死前才知老朋友舵伯已成巨富,也知紫裳已对野壮子情有独钟,遂托野壮子把紫裳带到上海依靠舵伯。野壮子再回上海时,葛衣情已取代了映弓的位置,据说,映弓代到了过去的情人,但把孩子留了下来。在舵伯的帮助下,紫裳一登台便轰动整个上海,这时紫裳虽然仍爱着野壮子,但他们之间的社会地位已相差悬殊。紫裳想资助野壮子出国留学,待他学成归来,与她圆满结合。但野壮子出于自尊,与紫裳不告而别,随同过去班子中一个耍猴的朋友,上山为寇。野壮子入伙的部队后来被共产党的军队收容,他单独逃亡出来。路上野壮子遇劫而财物尽失,在濒临饿死时受到两名僧人的救助,后又在一个农家获温暖的招待,这家姑娘阿清对他一见钟情,父母也有意招赘帮耕,野壮子婉拒后仍深情不减,互换信物并定了“等他一年”之约。野壮子因无盘缠回沪,落脚一个小城,沦为一名带烟土的跑腿。数月之后,他邂逅了已有鸦片烟瘾的野凤凰,紫裳的母亲,从而也认识了紫裳的异父妹,已是大鼓艺人的小凤凰。野凤凰为要不失身分地重见紫裳,奋发戒毒,并组班前往上海演唱,打算把小凤凰同样捧成红角。实际上野凤凰正是舵伯早年作海盗时便已订亲的初恋情人,由于舵伯失手入狱,这位渔家未婚妻也翻船毁家,卒为卖艺班子的船救起,这才辗转嫁给何老之子的。在野壮子的安排下,这两个历尽沧桑而皆前情未混的老情人终于重逢了,于是舵伯决定退休,野风凰也放弃了捧红幼女之志而与长女当下团圆,二人只待班子演唱期满,便结婚前赴四川归隐。按照他们二人的意思,野壮子和小凤凰也应同行,日后结为百年之好。但野壮子又与紫裳旧情复炽,终以“写作事业刚刚开始,亟待努力”这一藉口,留了下来。野壮子很快便以彗星作家姿态出现在上海文坛,紧接着便是抗战爆发,野壮子在劳军工作中被炸伤腿,另还有一个伤重致死者——映弓。映弓是共产党派来组织领导“文化界抗日救亡运动”的,临死前告诉野壮子非常想见孩子,却不知她的孩子就在不久前一次绑票事件中染上伤寒死去。紫裳为避开敌伪逼她合作,慌忙前往香港,野壮子因事滞留上海。不久便因抗日罪名被捕受殴打,伤腿再断。经葛衣情周旋担保,野壮子获释出狱,又在葛衣情帮助下治腿养伤。这时葛衣情已嫁给与日本人勾结极深的潘宗狱,但她仍不忘野壮子,特意怀孕,要求野壮子待她产后再去后方,同时把此事故意告知一心要和野壮子同赴后方的宋逸尘,使宗不辞而别,将“葛衣情就要替野壮子生孩子了”这一消息带给紫裳,致使紫裳很快便和对她倾慕已久的宋逸尘结婚。野壮子闻讯大受刺激,待葛衣情生产后便不辞而别。在入内地的路上,野壮子与沦为低级妓女并染上性病和肺病的阿清邂逅相逢,出于同情,他把阿清带到桂林治病,并准备娶她。在阿清养病期间,野壮子把她托付给朋友,便去重庆看望舵伯一家,他又对已是高中生的小凤凰充满爱意,但因不知如何措辞,未把阿清的事告诉她。阿清病愈一面力学,一面苦候野壮子,最后打算到重庆去找他。野壮子得悉大恐,驰书友人转告阿清要她死心,说是他已结婚出国,而这封信刚好给这时已懂读信的阿清看到,于是阿清留书自杀。野壮子伤痛不已,飞赴桂林为阿清办理丧事,此事为报纸攻击,小凤凰得知愤而与野壮子决绝,很快便与一外交官员结婚同赴加拿大。舵伯逝世,野壮子赶回重庆与奔丧前来的紫裳重逢,二人为助野凤凰节哀,偕她同游峨眉山,巧遇当初救过野壮子命的两位僧人,野壮子后来便长居峨眉写书,最终出家。

【作品鉴赏】

徐訏早在30住代就崛起于上海,至40年代已成为名满全国的大作家。1950年定居香港后仍笔耕不辍,在他近半个世纪的创作生涯中留下了总计五百万字之多的小说作品,无论从小说的数量或是质量方面来说,都可算是中国现代文学史上的一位重要作家。《江湖行》这部洋洋洒洒六十余万字的巨著不仅代表了他后期创作的成就,也是他倾其毕生的人生经验、感受和认识写成的,寄托了作者的最大心力。《江湖行》与作者的其他作品一样,充满了传奇色彩,它所描写的人物有江湖艺人、歌影红星、僧人尼姑、海盗小偷、土匪走私贩……所涉及的内容有演戏、卖唱、盗窃、贩毒、绑票、流浪、行骗、卖淫,以至跳舞、赌钱、吸毒……其背景从小城的朴实与山川泉石的清新到大都市的豪华与笙歌饮宴,从土匪营到红区,从沦陷区到大后方;其情节以主人公的生活为线索,以他与四位女子的多角恋爱和两位女子的友情为主要纠葛,同时又左嵌右掇地分头描写着她们各自的命运。这些奇人、奇情、奇事为这部巨著涂上了一层眩人眼目、奇幻虚缈的色彩。但小说的这种传奇性只是骨肉,而非精髓,作者编写的传奇故事是他的寄托之物,而非物之所寄,作者的真正用意不在“奇”,而在“常”。他要通过似乎是偶然性造成的传奇来表现一切都是预先安排好了的必然性所决定的命运;通过特殊的人生来表现可以概括一切特殊的一般性的人生哲理。小说所描写的飘忽不定、大起大落的爱情、名利和权势,偶然得致于虚幻,所塑造的形形色色、光怪陆离的人物,特殊得致于传奇,但这种走到极端的偶然和特殊又都离不开前定,摆脱不了命运的拨弄。它告诉人们,该得到的总要得到,该失去的总要失去。而得失又总是相对的,不过是在某一时空交遇中所出现的幻象而已,环境改变这一切自会改观,人间没有不谢的花,没有不调的草,没有不散的筵席,没有不变的爱情。一切已失的无法重获,再得的决不是已失的。这样,偶然和必然、特殊和一般、得与失在小说中虽以极端的形式表现出来,但最终又归于“一”,归于“同”,其间没有分界和差别,整部小说似乎都在冥冥中的命运的圆圈中绕来绕去,而这种转不出的圆圈也正是这部小说的内在结构。小说主人公不断在追求他所没有的,已失去的,但得到的又总是他所不要的,加多了一个已失的;他又不断放弃已得到的,但放弃的又总是他所要的,这样又加多了一个得不到的。他的心灵永远处于不安之中,正是这不安在他人生中掀起了一环接一环的生命的波澜。但不管怎样,他都在“无”之中,最终他看透人生,彻底走上“无”之路,削发为僧,要在望月庵写一部书。这样,这部小说就像一条长蛇首尾相衔,又绕成了一个巨大的圆圈,因为他的人生就是他要写的小说,他的小说就是他已经历的人生。徐訏一向把文学看作是“一种以文字媒介表现作者对于人生的感受的一种艺术”,他在写作《江湖行》时,已过不惑之年,相信自己已把人生看透,他正是通过《江湖行》表现自己“对于人生的感受”、总结和参悟,他对人生的哲学思辨,使这部小说成为文学和哲学的结晶。徐訏曾经说过,“一个一生只从事于写作的作家,他的生命与作品就成为无法分割的东西,我的作品有多少成就是另一个问题,其足以代表我的一个诚实淡泊勤劳的生命则是实在的”,这个“诚实淡泊勤劳”的生命正是这部小说的灵魂。(李今)