-

Hard Copies

宣傳說:「青春的艱難 愛情的冷硬 年紀輕輕 絶不手軟」 -

縫身

2008《風箏家族》獲選開卷十大好書 2009《灰花》獲第三屆紅樓夢文學獎推薦獎 連續兩年榮獲亞洲週刊中文十大小說 香港文學新天后韓麗珠 2010不可思議的年度長篇代表作《縫身》正式公開 為了經濟考量,立法機構定立了《縫身法例》,成年者可透過身體配對中心提出縫身申請,根據兩人身高、體重、膚色、年齡和新陳代謝的速度,進行縫身配對,並可自行選擇連體部位,連生人的工作能獲得優先保障。為了順應連生人的需要,被迫提早退休或失業的人們紛紛被召回原來的工作崗位,製造數以萬計專供連生人使用的生活用品,並重新規劃適合連生人生存的環境工程,此法的頒布,大幅促進了經濟成長,失業率驟降。 愈年輕的人進行縫身手術,對另一伴身體的排斥便愈少。醫生告誡:勿產生任何負面的感覺,一旦成了習慣,沒有任何藥物可供治療;接受縫身手術後,再進行分離手術幾乎不可能成功,即便勉強分割,也得付上沉重代價…… 但我始終認為,那是為了抑制欲望,以免讓它傾瀉到危險的禁地,不僅是生理的慾望,而且是心裡某個暗黑的角落。我看著自己缺乏血色的腳掌、他曲起來的膝蓋、擱在我肚腹上瘦長的手臂,忽然感到一切都遙遠得像屬於另一個星球。我不知道為什麼自己會被困在這樣的身體裡。 (起點)沒有任何人是完整的, 只有通過與另一個身體 接合∕切割,在經歷一切後, 才有可能 邁向徹底的圓滿∕燦爛得非常短暫。 透過身體被分割、刺穿,與另一具身體接合,來得到自身的不完整。 即使這世界佈滿了尖削的芒刺,只要我們背對著背,沒有什麼不可以抵抗的。 除了縫身,再沒有更虛幻的假象,以如此切實的方式出現,讓我們以為生活裡還有美好的事情。我們對於縫身的抗拒,只是為了維護自身的完整,就像挽救某種瀕臨破敗的東西。 每個人都活在自己的世界裡,為了避免發生衝突,假裝彼此是類同的人。 即使許多人走在一條相同的街道上,可是每個人都活在截然不同的世界裡。 縫身法例的出現,使他們既能順應連生的安排,聽從內心的慾望,另一方面,又能把那種矛盾、反抗的情緒轉移到對於法例的憤懣之上,如此,他們的身體和精神才能達到平衡的狀態。 他們的矛盾,源於各自待在原來的崗位上,而不是處理相同的工作。 在意識的層面,沒有人能證實,連體和獨身,正常和異常是否存在著確切的界線。 我們分享著相等的孤獨,剛剛脫離了一種孤獨,又陷落在另一種孤獨之中。 我清楚地知道,連生前的世界已經瓦解了,可是連生後,組成生活的四周,還沒有建成穩固的狀態,彷彿一股疾勁的風經過,一切又會回復虛空的原狀。 一旦把我們分開了,我也活不下去。 對一些人來說,分割手術是連生生活的一部分,也是他們必須經歷的階段。 縫合了身體以後,便失去了凝視對方的機會,一旦把視線落在對方臉上,眼前便是一片模糊的景象,失焦的結果,使他們再也無法從神色的變化揣測對方的心意。 (終點)只要把自己或他殺掉, 便有至少一人能離開接合的身體,重新選擇活下去的方式。 -

雙城辭典

從我城,V城,到雙城 一個香港,一題兩寫 兩種故事,雙聲合唱,各自表述 各大文學獎得主、香港當代著名作家韓麗珠、謝曉虹 以對寫、互寫的小說方式,寫出不一樣的香港雙城記 . 何以會有小說集《雙城辭典 1‧2》?它在何種時空背景下產生? 這二冊書特別收入兩位作家的手寫字體書信往返,一窺創作發生的真相。 . 《雙城辭典》一書內容結集自香港文學雜誌《字花》的常設欄目,開始於2006年秋天,到2011年秋天為止。欄目的設計像是一題兩寫,起初配合該期雜誌的專題。後來雜誌的專題變得愈來愈具體,韓麗珠、謝曉虹另定主題,成為今天的別出新意的《雙城辭典 1‧2》。 . 韓麗珠、謝曉虹這兩位香港當代知名作家的小說集書名「雙城」,固有向狄更斯《雙城記》致敬,但她們二人均住在同一城市,她們筆下的雙城,不是兩個具體的城,更可能是一城兩面,一地雙城,以文字築起了兩座實體的城。 . 《雙城辭典 1‧2》分為兩冊,韓麗珠與謝曉虹藉由每一則名題的故事,發揮成完整的長篇小說故事架構,寫出了香港雙城中的人事物、平民百姓的日常生活。雙城的描寫,正好把構成城市機器的條件一一串連、交織成不可分割的時空,猶如字典裡的每個字,都以字典裡其他字詞來解釋彼此。 -

離心帶

飄蕩如同殘疾,人們早已接納它是生命裡不可避免的無常。 飄蕩症 最初,只是善忘。無法被緊記的事情像皮屑那樣紛紛脫落。 判別事物的準則變得不確定,方向感出現障礙,有時甚至不知道,想要走的路究竟在哪裡。 身體愈來愈輕,雖然重量並沒有一點改變,內裡一些重要的東西,那用以維持平衡和重心的元素,正在一點一點地流失。 四周的人的臉面,輪廓仍然相同,卻逐漸遙遠。 某一刻,身體終於不受控制地飄起來。 街道依然繁華,高聳建築、黑壓壓人潮、燈柱、老樹,以及被大廈切割成細碎小塊的天空,只是城市逐漸增設各種欄杆、粗麻繩與拒馬,以防人們突來的飄升,需要抓緊什麼來穩住身子。賣氣球的男人接起電話,一個進入飄蕩期的女病者前來求助,而他需以魚絲牽引她行進的方向。 母親失蹤,更多年以前父親在她母親面前飄走,執法者上門搜掠她的屋子,「尋人」取代驅逐攤販成為新的任務,於是她開始朗讀母親的筆記,試圖搜尋線索與氣味:「他們早已知道,對於某些人來說,肉身既沉重,也過分具體和實在,尤其在精神低落的時刻,令人分外難以承擔,只得尋求各種方法,像呼出一口氣那樣,放掉它。」 故事裡,目睹丈夫飄遠的妻子、遺失母親的女兒、眼底飛出黑影的攝影師、黑影爬上臉皮的女人,以及遺失了名字的白日癱瘓者,在不斷上升或癱軟的引力中,飄浮著。 沒有人能預計飄蕩在哪一個階段突然出現, 有些人在青春期結束以後發現自己的身子頻繁地陷入了失重的狀況, 有些人在辭退一份工作或轉換一個伴侶之後的某個黃昏,忽然飄到半空, 有些人在安穩而重複的生活裡,雙腳便毫無先兆地離開了地面…… 齊心推薦 韓麗珠的小說一貫以超寫實的奇想吸引我們閱讀的興味,但卻毫不晦澀,讓人清楚感受到那與我們日常關切的貼近合拍與富含洞見,就像是眼睜睜看著夢境中的自己,那樣的詭異與投入。她新的長篇《離心帶》除了沿襲這樣引人的風格,還隱隱約指向某種之上與之外的超脫路徑,所以瑰奇觀照現實的同時,更見一種精神深度的啟發,值得讀者細細品味、好好思索。 ──朱偉誠(台灣大學外文系副教授) Sigur Ros的主唱Jonsi一把獨特的嗓音教人繃緊又著迷,他使用冰島語演唱,或者根本是無法被翻譯的自創語言。演唱會上,Jonsi握持大提琴琴弓演奏電吉他,當他凝神刮著弦,那態勢,猶如宰殺一頭束手就擒的獸,然而其中又有一小段特殊聲響的展現,聆聽專輯時,以為用效果器處理過,沒想到現場他只是將電吉他湊進唇間(像吻著獸的身體),隔亙在他與麥克風之間,使電吉他成為一堵會發聲的牆(或者井),那夢幻的聲線便即席吟唱出來了。 韓麗珠的小說,讓我想起Sigur Ros。那裡面有不曾被誰給擁有的東西。 ──孫梓評(詩人、作家) 從《風箏家族》到《離心帶》,韓麗珠總是以高度的想像力,為人的存在問題,賦予了迷人的文學形式。出入於個人與群體之間,是離心,還是向心?要自由,還是束縛?無論是氣球、鏡子,還是「飄蕩症」,都充滿了象徵喻意,探詢著人與自我、與他人的相互關係,以及存在處境的種種問題,耐人品味。 ──梅家玲(台灣大學中文系教授) -

寧靜的獸.

-

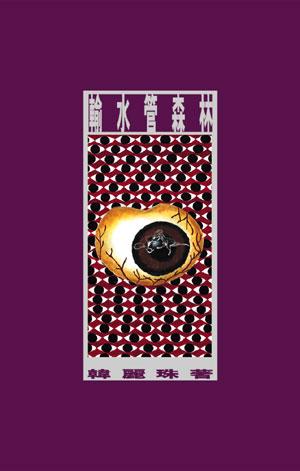

輸水管森林