-

高行健

-

自由與文學

《自由與文學》結集自2000年諾貝爾文學獎得主高行健的演講 包括在世界各地的精彩演講紀錄 全面呈現高行健文學藝術上的思想成就 「作家從他的精神視野來說,乃是天生的世界公民,不受政治權力乃至國家的約束,天馬行空,來去自由,這也是文學本身具有的品格。」 「文學改造不了這個世界,只能採取文學的方式去描述人類生存的困境,成為人的生存條件的見證。」──高行健 高行健對於寫作自由高度重視,認為「寫作的自由既不是恩賜的,也買不來,而首先來自作家自己內心的需要。」更提出「文學改造不了這個世界,只能採取文學的方式去描述人類生存的困境,成為人的生存條件的見證。」成為本書最好的註解。 他的一生,孜孜不倦在小說、戲劇、繪畫乃至電影等文學藝術領域不斷創新,而且不屈不撓地追尋文學的真理。他最後找到的文學真理就是真實、真誠、獨立不移和對於「自由」的覺悟。──劉再復 -

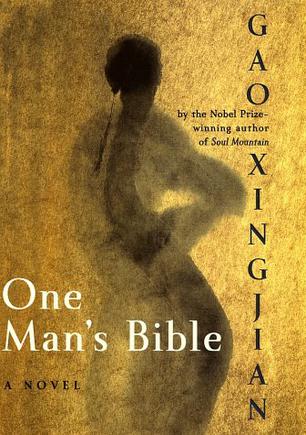

One Man's Bible

-

彼岸

彼岸在那兒呀? 它若明若暗。 彼岸有燈光嗎? 彼岸有花, 彼岸是一個花的世界。 我們到彼岸去幹什麼? 真不明白。 彼岸,就是彼岸。 你永遠也無法達到。 但你還是要去, 要去看個究竟。 沒有綠州,沒有燈光。 在幽冥之中。 -

山海经传

-

遊神與玄思

高行健:「《遊神與玄思──高行健詩集》是我第一本詩集, 雖然從童年起就不斷寫詩,卻極少發表。」 等了二十年,這本詩集終於問世了! 2000年諾貝爾文學獎得主、國際全方位藝術家、華人世界知名作家高行健 詩作 首次結集,全彩精印,並收錄最新的水墨畫作,供讀者典藏。 「你的詩,有一種詩意的透徹!」(著名文學理論家、作家劉再復對高行健的詩如是評論) 這是一本值得讀者珍藏的詩集, 帶領你走入詩、語言與藝術的凝練之境! 高行健不僅是一位藝術家,也是一位詩人,他以「詩意的透徹」抵禦生命的「虛空」。他關注詩歌語言的通達流暢和樂感,若干作品不惜修改多年。 《遊神與玄思──高行健詩集》也充分展示了高行健在語言表達上的追求與思索: 「我的詩都回歸口語,一聽就懂,應該說沒有一句要費心琢磨的,哪怕我寫的時候一再修改,有的甚至改上若干年。……近三十年來,西方現當代文學和語言學的譯介更促使中文進一步歐化。我反其道行之,追求的是現代漢語的通達和流暢。」 劉再復(著名文學理論家、作家)認為: 高行健「的詩回應了東西方人類普遍的生存困境,而且沒有一句空喊,沒一句矯情,毫無造作……令人止不住產生共鳴。如果說,艾略特捕捉到的是人類世界的「頹敗」,那麼,高行健捕捉到的是人類現時代價值淪喪的『虛空』。」 推薦序 詩意的透徹──高行健詩集序/劉再復 十三年前,我讀了《一個人的聖經》列印稿時受到震撼,立即寫了一篇《中國文學曙光何處》,發表於香港《南華早報》,今天讀行健的詩集,尤其是讀了〈美的葬禮〉和〈遊神和玄思〉二首,又一次受到震撼。 行健的詩寫得不多。我出國後才讀到幾篇,每篇都有新鮮感。二十年前,讀了〈我說刺蝟〉現代歌謠之後,曾對行健說:「你應多寫一點詩,甚至可以寫一部長詩」。因為我覺得他已經創造了新詩的一種新文體,語言精闢,極為凝練,詩中蘊含獨到的思想,輕輕鬆鬆戲笑之間,顯露出對世界和人性深刻的認知,但又毫不費解,非常清晰,一讀就懂。 等待了二十年,這才在讀到他去年的〈遊神與玄思〉和今年的新作〈美的葬禮〉。這一次我所以再度受到震撼,是因為面對危機重重找不到出路的現今這時代,我霎時心明眼亮,得到一種啟迪,一番徹悟。興奮之餘,我對行健說:「你的詩,有一種詩意的透徹」。 所謂透徹,乃是對世界和對人類生存環境認知的透徹。「透徹」與「朦朧」正相反,毫無遮蔽,暢快直言真切的感受。在當下一片渾濁的生存困境下,一個詩人或思想者究竟能做什麼?人倘若摒棄種種妄念的屏障而活在真實之中,又是否可能?讀了行健的詩集,我竟像讀到一部擁有真知灼見的思想論著,從困頓中翻然覺悟: 生命之於你 重又變得這般新鮮 還在這人世 縱情盡興 再一番馳騁 莫大的幸運! 確實如此,這正是《遊神與玄思》的開篇,全詩三十六節,詩人直抒胸臆,十分清醒,又多麼自在。人終有一死,剩下的時間不多,這有限的生命該怎樣活?怎樣面對這「紛紛擾擾」的世界?怎麼擺脫「隱形大手」「暗中撥弄」,從而贏得詩意的棲居?世界如此混沌,詩意棲居又是否可能?眾生如此紛擾,到處是陷阱,自由何在?詩人透徹瞭解當今的現實,並不絕望,就上帝「放他一馬」的機會,在人世中竟然縱情盡興,大大馳騁一番。行健在獲得諾貝爾文學獎之後,盛名之下各方的壓力,勞累不堪,大病之後居然康復。如今又是作畫,又拍電影,又寫詩,還又建構另一種美學,不拘一格試驗,尋找各種藝術形式再創造的可能,也包括新詩體的創造。這一切都是他透徹領悟世界之後的新成就。他的詩得大自由,正是這番馳騁極為有力的見證。 說起詩,應當承認一個基本事實:現代詩的讀者越來越少,影響越來越微弱。箇中原因很多,也許是這世界已被俗氣的潮流所覆蓋,缺少詩意;也許是因為金錢和市場霸佔了全球,而政治的喧鬧又無孔不入,沒有詩的位置了;也許因為小說的文體更加貼近生活,更能滿足讀者日常的需求而擠壓了詩歌。但是從詩本身而言,有一原因恐怕是當代詩歌的一種致命傷,這就是沒有思想。換句話說,是詩人沒有足夠的智慧和思想回應當下人類生存的真實困境。我們眼前的世界現狀是:地球向物質傾斜,工具理性粉粹了傳統的價值觀,人正在蛻變成金錢動物。面對令人不知所措的現今世界,恰恰需要哲學的回應,也需要詩的回應。 二十世紀之中,艾略特的詩所以能獨樹一幟,乃是因為他及時地回應了人類的難堪處境,正如卡夫卡捕捉到世界的「荒誕」一樣,他捕捉到世界的「頹敗」。他發現繁華掩蓋下的「荒原」,給人間敲響了詩的警鐘。艾略特的發現,不在於語言的技巧和詩的朦朧,而在於他的思想的透徹。他沒有落入詞句的遊戲,而是緊緊抓住時代的病症,並對世界敲響了警鐘。然而,這近幾十年來的當代詩,不幸喪失了艾略特的真諦,落入了玩語言、玩技巧、玩辭章造句的迷魂陣之中,沒有思想,沒有感受,沒有切膚之痛,更沒有深刻的認知。語言技巧的遊戲無法掩蓋思想的蒼白。我們看到的一些中國詩人,陷入這種詞句的遊戲,甚至言不知其所以,讓人不知道他們是否真有話要說,還是詞不達意,還是就沒有感受。只見他們生吞活剝效仿翻譯的西方現代詩,自己的詩也近乎歐化的翻譯體,而最要命的是缺少對世界清醒的認識,自然也看不到他們對現時代人類生存困境必要的回應。 行健的詩和中國時行的詩歌基調毫不沾邊,與當今流行的詩歌範式也全然不同。我所以喜歡讀行健的詩而且受其震撼,就因為他的詩確實有思想,又有真切的感受。可以說,他的每一行詩,都在回應這時代的困局。他詩中說的很清楚: 啊,詩 並非語言的遊戲 思想 才是語言的要義 正因為他的詩回應了東西方人類普遍的生存困境,而且沒有一句空喊,沒一句矯情,毫無造作,句句出於真情實感,所以令人止不住產生共鳴。如果說,艾略特捕捉到的是人類世界的「頹敗」,那麼,高行健捕捉到的是人類現時代價值淪喪的「虛空」。這可是前所未有的大空虛,「一派虛無乃事物本相,只能拾點生活的碎片」(《佳句偶得》第24節)。人的精神被錢與權所替代,而人性變得日益貪婪,政治無窮盡的喧鬧,而市場無孔不入,連文化也變成謀利的工具。這一切乃是「真、善、美」價值大廈的倒塌。正是在這如此虛空的語境下,高行健推出〈美的葬禮〉。這首長詩開篇便叩問: 你是否知道美已經消逝? 你是否知道美已經死亡? 你是否知道美已經葬送掉? 跟隨這發人深省的叩問,「現如今 滿世界/目光所及 鋪天蓋地/處處是廣告/恰如病毒 無孔不入/每一分 每一秒/只要一打開電腦/堵都堵不住!/再不就是政治的喧鬧/黨爭和選票/而八卦氾濫/媚俗加無聊/唯獨美卻成了禁忌/無聲無息/了無蹤跡/你還無法知道誰幹的勾當/光天化日之下好生猖狂/美就這樣扼殺了/湮滅了 了結了/真令人憂傷!」可以說,句句切中這時代的病痛。 精神的貧困滿世界彌漫 這人世越來越嘈雜 人心卻一片荒涼 當今世界缺少詩意,而高行健的詩卻佈滿詩意。這種詩意既來自他對世界的清明意識,也來自他對這世界日趨虛空深深的憂傷。認知是深刻的,憂傷也是深刻的。現今的政治都變成追逐權力的遊戲,「正義」成了應時的空話,一切都被納入市場,人性的貪婪變得如此猖狂,人間愈來愈像個大賭場——戰爭時期是屠場,和平時代是賭場。可是誰也救不了世界,文明的歐洲連「救市」都救不了,還有什麼能耐「救世」?世界難以拯救,人性難以改造。對於這人世的虛空,高行健看得極為清楚,因此也深深悲傷。這憂傷,便是關懷。有人說,高行健的「冷文學」缺少社會關懷,殊不知這憂傷悲天憫人,正是大關懷。這是禪宗慧能式的關懷,行健不唱救世的高調,卻也從不避世,他冷靜審視世界,又用文學見證這個世界,在冷觀中呼喚良知,在見證中寄託希望,其詩意就在冷觀與見證之中。 高行健因為法文好,很早就是介紹西方文化的先鋒,這是人們知道的,但少有人知道,行健的中國文化底蘊也非常深厚,不僅對儒、道、禪都有自己的一套見解,而且對中國古詩詞很有研究。他寫的詩並不仿效西方的現代詩,而是繼承中國古詩詞的明晰和可吟可誦的樂感。樂是一切文學的發端,更是中國文學的發端。中國的「詞」本就是可配樂的詩,漢語的四聲語調與節奏,天生具有音樂感。行健的詩一方面富有思想,一方面又富有內在情韻和外在音韻,朗誦起來琅琅上口。他不把工夫用在辭彩的炫耀上,不故弄玄虛,而是言內心的真實之言,可以吟唱。讀了他的《靈山》,覺得他是精神流浪漢,讀他的詩集,則覺得他是個行吟的思想家。詩中有思想,思想中有詩。正如王維:「詩中有畫,畫中有詩。」 在政治和市場的雙重壓力下,有的詩人功夫做在詩外,一味追逐權力與功名。「詩人都說詩歌好,唯有功名忘不了」,曹雪芹的《好了歌》,可改兩個字贈予這樣的詩人。而高行健雖寫詩不多,卻是真詩人。他的人生狀態、寫作狀態是詩的狀態,即超功利、超妄念、超越一切外部的「功夫」。十年前,我用「文學狀態」四字形容他,今天則要用「詩狀態」三字來形容他。有詩人主體的詩狀態,才有詩文體的詩意。詩的思想,詩的真情實感,詩的自然詠歎,均與詩人的狀態相關。「詩狀態」,是高行健對現實世界的挑戰。我相信,高行健的詩,將與他的小說、他的戲劇、他的繪畫一樣,一定會走進人的心靈,引發長久的共鳴。 後記 高行健 這是我第一本詩集,雖然從童年起就不斷寫詩,却極少發表。記得是一九九一年,我已在巴黎定居,應臺灣的一些詩人朋友約稿,先後在《中國時報》和《現代詩》發表過幾篇。迄今已整整二十年,這次也是在老友林載爵先生的關心和催促下才整理出這本詩集。 我不自認爲詩人,儘管詩歌可以說幾乎貫串我的創作,從專爲舞蹈寫的劇目《聲聲慢變奏》到劇作《周末四重奏》和歌劇《八月雪》,乃至最近的電影詩《美的葬禮》,其文本都是詩篇。這本詩集中收錄的五篇主要作品,其一〈我說刺蝟〉,不如說是一首戲作,我稱之爲現代歌謠,也因爲民間歌謠現時代已經被流行歌曲取代了。其二〈逍遙如鳥〉,原本是爲電影寫的,我把我做的這種擺脫叙事結構的電影稱爲電影詩。其三〈夜間行歌〉,則是我所謂的舞蹈詩劇,將詩與舞蹈和戲劇表演結合在一起,自創的一種舞臺表演樣式。二十多年前,我還在中國的時候,曾爲旅美的舞蹈家江青女士寫過一個這類的舞蹈節目,取材於宋代詞人李清照的〈聲聲慢〉。這些作品不同戲劇舞蹈便同電影聯繫在一起,只有〈遊神與玄思〉算個例外。 我的詩都回歸口語,一聽就懂,應該說沒有一句要費心琢磨的,哪怕我寫的時候一再修改,有的甚至改上若干年。這幷非誇張,也因爲我對詩歌的語言有種頗爲極端的要求,得琅琅上口,甚至可以唱誦,因而首先注重的是語感和語言的樂感。對我來說,語言得出自活人的聲音,書寫與修辭是隨後的事。換句話說,不以文害意,造成語障,這種苛求又來自我對現代漢語的反思。現代漢語的歐化,把西方語言的語法和句法形態不加消化,生硬引入現代中文的行文,往往讀來費勁,難以聽懂。近三十年來,西方現當代文學和語言學的譯介更促使中文進一步歐化。我反其道行之,追求的是現代漢語的通達和流暢。 我以聽覺來梳理筆下的語言,通過朗讀,是凡費解的詞句一概清除。語言的語感與樂感超乎語法與修辭的範疇,同說這種語言的人活生生的感受密切相關。漢語的四聲,平上去入形成的抑揚頓挫,是中文語音語調的基本構成。古漢語主要以四字句行文,《詩經》與《楚辭》正源出於此。之後的五言與七言律詩和詞曲的格律同樣建立在四聲的基礎上,進而賦予節奏的變換,更加音韵化。 白話文爲漢語引入大量的雙音和多音節詞,還有許多外來語譯成的新詞,再加上西方語言的語法和詞法的形態涌入現代漢語,中文語音語調固有的四聲似乎忽略了。我的詩則確認四聲形成的語調與由此而來的節奏,幷訴諸宣叙和咏嘆,因而便于出聲朗讀。我寫作的時候時常借鑒音樂,希望詩句富于音韵和節奏感,這也是我的詩在語言上追求的方向。 二十世紀西方現代詩的大趨勢是結束抒情,文藝復興以來歐洲詩歌的這一深厚的傳統已经消失。從法語阿坡里奈爾宣告的超現實主義,到英語愛略特的《荒原》的反抒情,在詩歌創作領域裡確認了現代性這一美學宗旨。詩同歌於是分家,詞與詩意也分道揚鑣,恰如造型藝術中美的消逝,代之以形式或觀念。現如今,這現代性原本作爲革新的時代性標誌,也已蛻變爲空洞的美學教條,而詩意何在?對詩歌創作而言倒是個真問題。 誠然,中文詩歌自有悠久的傳統,又以詩言志和意境說爲兩大分野。西方的現代詩進入漢語較之白話詩還要再晚幾十年。是中學爲體還是洋爲中用,這類空泛的討論對現今的中文詩創作應該說絲毫無補。詩人們在自己的創作中自然各有追求。我的詩如果說也有個趨向的話,那就是在這商品拜物教和政治無孔不入的時代,去找尋已經喪失了的詩意,恰如我正準備拍攝的電影詩〈美的葬禮〉,企圖通過對美的哀悼而發出呼喚:回歸人性,回到審美,於無意義中尋求含意,通過觀審喚醒良知,希冀多少捕捉到詩意的一點蹤跡。