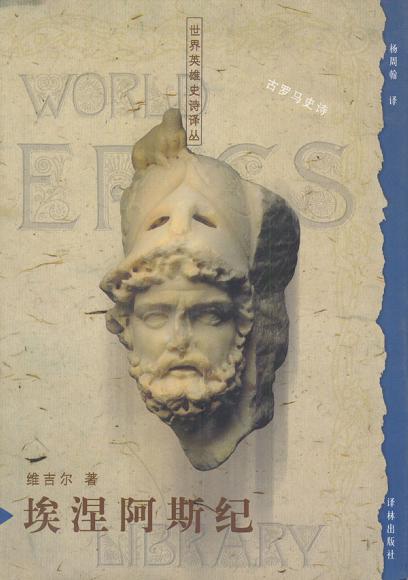

埃涅阿斯纪

(古罗马)维吉尔

维吉尔的主要作品是《埃涅阿斯纪》(以下简称《埃纪》)。早在他写《牧歌》(6.3)时,他就曾动念要写史诗,到写《农事诗》(3.8—39)时,他已决定要写,并以屋大维为中心人物。还在他写作的时候,就已经引起了人们的期待,抒情诗人、麦克纳斯文学小组成员普洛佩尔修斯(Propertius)在《哀歌》(2.34)里写道:

罗马的诗人们,还有希腊的,你们让路;

一部比《伊利亚纪》更伟大的作品正在创造。

公元前二六—二五年,屋大维正出巡西班牙,写信给维吉尔要他把“初步计划或有代表性的段落”寄给他。他大约从公元前三〇年他四十岁的时候开始写作,直到公元前十九年去世,才完成初稿。他准备再用三年时间退隐到希腊和小亚细亚进行修改,然后研究哲学,但没有如愿。在他离开意大利去希腊之前,他曾嘱咐友人瓦留斯,如果他发生什么意外,就把这部史诗焚毁。他死后,瓦留斯和图卡作为遗嘱执行人,遵屋大维之命,把它整理出版了。

《埃纪》共十二卷,按故事说,可以分为前后两部分,各六卷。也有人把它分成三部分,各四卷。分成两部分的理由是前半仿《奥德修纪》,写埃涅阿斯的流浪;后半仿《伊利亚纪》,写埃涅阿斯与图尔努斯的战争。分成三部分的理由是第一部分以特洛亚的陷落和狄多的悲剧为中心;第二部分是过渡,写埃涅阿斯到达意大利,结盟,准备战争;第三部分写战争。从故事结构看,固然可以分成几块或几片,但是中心人物还是一个,贯串始终,故事本身还是有连续性的。

故事按史诗的规格要求,从中间开始(in medias res),而不从开天辟地(ab ovo)(贺拉斯:《诗艺》。)说起。史诗一开始,特洛亚人已经过七年海上漂泊,正离开西西里往北向意大利进发。但尤诺同他们作对,命令风神刮起大风,把他们吹到了南面的迦太基。迦太基女王狄多热情款待他们。埃涅阿斯的母亲,女神维纳斯也不想让儿子再流浪而希望他在迦太基定居下来,因此叫自己另一个儿子小爱神丘比特促使狄多对埃涅阿斯产生爱情。在筵席上,狄多请他讲述他七年来的流浪经历。

卷二卷三倒叙埃涅阿斯从特洛亚失陷到抵达迦太基的经过。卷二写特洛亚的沦陷,希腊人用木马计进了特洛亚,一场血战,老王见杀,埃涅阿斯背着老父,携着幼子,妻子跟在后面,逃出城去。中途妻子失散牺牲。这卷写的是发生在一夜之间的事。卷三写他七年漂泊,写他处处想安家立业,写他的迷误和祈求神的指点,写他所历的艰险以及父亲在西西里的去世。他在几处都遇到特洛亚战争的幸存者,勾起他痛苦的回忆,而以他遇到赫克托尔的遗孀安德洛玛刻和她的丈夫赫勒努斯一段最为动人。

卷四写狄多和埃涅阿斯的恋爱和结合。但是尤比特遣神使去警告埃涅阿斯不要忘记建立家国的伟大使命,要他立刻离开迦太基。他决定牺牲个人的安乐,向狄多陈述必须离去的理由,并断然登舟而去。狄多再三设法想把他留住,但未能成功,她在悲恨之中饮刃自焚而死。狄多之死引起过历代读者的同情之泪(包括青年时代的圣·奥古士丁)。值得注意的是,诗人没有一处明白地说过埃涅阿斯也同样爱狄多。

卷五,特洛亚人又回到西西里,在这里举行了赛会,祭奠埃涅阿斯的亡父安奇塞斯。一起流亡的特洛亚妇女因为长久找不到安身之处,怕再继续过流亡生活,绝望之中,开始焚烧船队。火被尤比特扑灭。埃涅阿斯决定让不愿再流亡的人留下,其余的继续跟他去寻找意大利。中途,舵手帕里努鲁斯堕海身亡。

卷六,特洛亚人终于到达了意大利。他们在枯迈(在今那不勒斯以北不远,至今有一个山洞,传说是埃涅阿斯下地府的入口。)登陆。埃涅阿斯遵照赫勒努斯(3.441ff.)和父亲(5.722ff.)的嘱咐,去找女先知西比尔。西比尔带他下到地府(这情节仿《奥德修纪》,又为但丁所用,并以维吉尔为向导。)会见亡父,他的父亲指点给他看他的后裔——罗马国家的一系列缔造者。埃涅阿斯回到地上,决心更加坚定。在地府,他遇到帕里努鲁斯、狄多、代佛布斯,再一次经历了过去的痛苦,暗示过去的痛苦已成过去,要向前看,要前进。

卷七,埃涅阿斯一行继续沿海岸北行,抵达第表河口。拉提努斯王热烈欢迎他们,他认出埃涅阿斯就是神所说的、注定要和他女儿结婚的那个异邦人,于是答应了婚事。但他女儿已同图尔努斯有婚约,尤诺又从中挑拨,挑起了战争。全卷以列举图尔努斯一方的意大利诸将领的阵容结束。

卷八写埃涅阿斯到未来的罗马城址上居住的阿尔卡狄亚王厄凡德尔处去求援。厄凡德尔引他参观了他的都城,展示了未来的罗马城,并派他的儿子帕拉斯率军援助埃涅阿斯。维纳斯恳求她丈夫伏尔坎为埃涅阿斯造一面盾牌,其上镂刻着罗马历代大事直至屋大维时代,目的在鼓励埃涅阿斯作战。其中伏尔坎锻造盾牌一段十分精彩。

卷九,当埃涅阿斯去求援之际,特洛亚营寨被图尔努斯包围,特洛亚两名武士突围去找埃涅阿斯,半路牺牲了。图尔努斯杀败特洛亚人,只身闯入营寨,寡不敌众,跳入第表河逃脱。

卷十,埃涅阿斯由帕拉斯陪同回到营寨,在交战中,图尔努斯杀死了帕拉斯,剥下他的剑带作为战利品。埃涅阿斯在盛怒之下杀死了许多敌人,暂时获胜。

卷十一,埃涅阿斯准备帕拉斯的葬礼,双方达成停战协定,各自埋葬阵亡将士。这时拉丁阵营有反战情绪,图尔努斯表示要和埃涅阿斯单独决战。这时,埃涅阿斯发动进攻,战事又起。女英雄卡密拉来支援图尔努斯,战死,拉丁军大败。

最后一卷写图尔努斯再次要求与埃涅阿斯单独决斗。双方明誓立约。但鲁图利亚人破坏约定,发动进攻,埃涅阿斯受伤,一场大战又爆发。维纳斯把埃涅阿斯的伤治好,他又投入战斗。双方杀人如麻。这时在天上的尤比特要求尤诺不要再阻挠特洛亚人,他们达成协议,让罗马人和拉丁人联合。埃涅阿斯在追赶图尔努斯时把他刺伤,本想不杀他,但见到他佩带着帕拉斯的腰带,怒从心起,终于把他杀死,结束了战争。

《埃纪》从形式上说是史诗,有动作,有英雄,但从性质上说,它同荷马史诗很不一样。有人称它为“废墟文学”(Trümmerliteratur)和“建设文学”(Bauliteratur),指出它与荷马史诗不同的一个方面,它不是歌颂英雄行为和流浪冒险的。有人称之为“遵命文学”(commandperformance),它确实是配合屋大维提倡斯多噶道德和复兴宗教的政策的,因为恢复宗教信仰,信奉罗马神祇,可以箝制思想,而歌颂罗马创业的艰难和今天的强大,也可以鼓励“爱国主义”。燕卜荪说:“蒲伯(Pope)说,甚至《埃纪》也是‘政治吹嘘’(political puff);甚至诗中朦胧如梦的、无所针对的、普遍存在的忧郁也是故意制造的,来支持奥古士都。”(William Empson: Some Versionsof the Pastoral, Chatto & Windus, 1935, p.3.)为什么要写得忧郁的另外一个原因是:“艾仑·波(Poe)曾证明,忧郁是最富于诗意的情调。”(同上书p.13。)也就是说维吉尔的史诗完完全全是为政策服务的,连其中的情调,即使不是假的,也是一种手法。这话只说对了一半,史诗是为政策服务的,但情调完全是诗人独有的,这只要比较一下当时一些同样歌颂屋大维的诗歌就会明白,甚至可以说对屋大维是有所批判的,这点下面还要谈到。

艾略特认为这首史诗是“古典作品”的标本,因为它有两个特点:历史感和思想的成熟。(T.S.Eliot: What isa Classic? Faber & Faber, 1945.)更多的文学史家和评论家都同意《埃纪》是一首民族史诗,罗马事实上已成为一个庞大的帝国,与希腊城邦的分散局面不同,罗马人有一个大一统的感觉。主人公也和希腊史诗中的英雄不同,“英雄”的概念改变了,希腊史诗的英雄一切行动都出自个人打算,阿奇琉斯因个人恩怨而决定参战或不参战,奥德修斯历尽艰险,表现的是个人才智,回家的目的是达成个人的家庭团聚;而埃涅阿斯的一切行动都是为了建立一个新民族、新国家,个人幸福(愿意死在故国、屡屡不愿前进、狄多的插曲)必须经过斗争而牺牲掉,他不是个人英雄而是民族英雄、领袖、组织者和民族象征。他象征屋大维所提倡的道德,有些行动甚至是以屋大维的行动为蓝本的,例如他身上体现的虔敬(pietas),一是敬神,服从神意,一是对人群(家族、民族)的责任感,由此衍生出他经历的千难万险和种种流血牺牲的动作。因而他不像希腊史诗英雄那样有个性,相反他必须泯灭个性,他可以说是一个不是英雄的英雄,即与以往英雄有所不同的英雄。他是神的工具,神的意志的执行者,个人意志必须服从神也就是命运的意志。《埃纪》中的这种使命感是希腊史诗或希腊化时期的史诗所没有的,而成为维吉尔以后欧洲史诗的基本内容,所以说维吉尔在欧洲文学发展中占一个中心的、关键的地位。

但《埃纪》和荷马史诗最大的不同在于前者的情调,它充满疑虑不安、悲天悯人以至忧郁,使他成为一个如前面提到的“万事都堪落泪”的诗人,(凡有可以一掬同情之泪的地方,维吉尔从不放过。如9.480ff.,欧吕阿鲁斯的母亲千辛万苦随儿子逃离特洛亚,不想儿子竟战死,维吉尔费了些笔墨描写她如何哭悼。10.758,尤比特在天宫里看到双方这种无谓的疯狂的杀戮,看到这些总有一天要死的凡人受这么悲惨的折磨,很是怜悯他们。维吉尔也同样不放过一切强调命运的机会,例如10.706写密玛斯与帕里斯同日生,但一个死在故土,一个却死在异乡,都是命中注定的。)而荷马史诗则是乐观、勇武、率直以至凶狠。这原因也许就是艾略特所说的“思想的成熟”吧。正因为他多思,所以他才多愁,也正因为如此,所以他才在思想感情的深度方面超出所有他同时代的诗人。贺拉斯的社会讽刺诗,普洛佩尔修斯、提布鲁斯、奥维德的爱情诗,相形之下就显得十分浅露。丁尼生(Tennyson)的《致维吉尔》一诗有两行说得很好:“人类不可知的命运使你悲哀,在你悲哀之中有着庄严,”点出了他的特色。

他的这个特色也可用人情味来说明。十九世纪英国批评家阿诺德盛赞维吉尔和莎士比亚是两个最能给人带来“甜蜜与光明”的诗人。(MatthewArnold: Culture and Anarchy, chap. 1.)他说他们“灵魂里最突出的是甜蜜与光明和人性中最具人情的一切”。不管我们对人性论持什么不同的看法,维吉尔的“人情味”是实际存在的。史诗的情调和早期作品一样有时使人联想到陶渊明。萧统《陶渊明传》说他“以为彭泽令……送一力给其子,书曰:‘……此亦人子也,可善遇之。’”在《埃纪》卷三里,安德洛玛刻临别送阿斯卡纽斯几件衣物,对他说:“你是这样像我的孩子阿斯提阿那克斯,现在只有你能使我想起他的容貌来。”在卷十二里,诗人在描写战争的百忙之中特意写一个被图尔努斯杀死的青年,“他原来以捕鱼为生,家里很穷,但从来不想依附什么权贵,他的父亲种几亩租来的田地”。维吉尔怕战争,陶渊明也有“四体诚乃疲,庶无异患干”的诗句,异患也就是兵灾凶厄。两人也都不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。这种人道的、人情的、向往小康的精神状态,文学史上许多作家都有雷同之处,很值得研究,也正是这种思想贯串此后的欧洲文学,直到今天。

维吉尔虽然师法荷马,但结果可以说改变了史诗的性质,因此不能以荷马的特色要求维吉尔。早在三百年前,德莱顿曾做了如下的公允的比较:“维吉尔气质安详、稳重,荷马狂暴、激动、充满了火。维吉尔的天才在思想得体,文字多采,荷马则思想迅速,语言自由。”“我们这两位诗人在气质方面既如此不同,一个火暴、血性高,一个滞涩忧郁,这就使他们各有不同的卓越之处。”他们塑造的英雄,“阿奇琉斯暴烈、急躁、报复心重……埃涅阿斯则忍耐、考虑周详、关心他的人民、对敌人仁慈、永远服从天命”。(Prefaceto the Fables.)