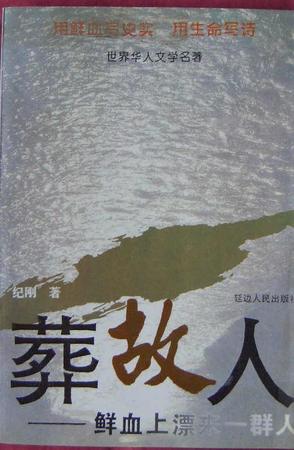

葬故人

纪刚

“我之所以要写这本书,记录下当年种种铁的生活,火的情感,血的工作,目的就是要让我们这一代、我们的下一代乃至我们的世世代代,不能忘记那个充满屈辱的时代,那段淌着血和泪的历史;不能忘记在那个时代、那段历史中为民族献身,为国家流血,为信仰牺牲的一代热血青年。”老人说得很动情,他的思绪又飞回到那个血与火同时燃烧的年代。

“九一八事变以后,日本帝国主义加紧了对中国的侵略,日本关东军炮击沈阳大本营,一夜间冒出个‘满洲国’。那时我还小,不谙世事,不懂得当亡国奴的屈辱和痛苦。但是我从父辈们悲伤的眼睛里,从老师们哼唱的‘我的家在东北松花江上’那悲愤的歌声里,我知道了我们的国家、我们的民族正遭受着一场空前的劫难。

“七七抗战后,已在就读大学的我,和我的同龄人一样,一种自然的民族意识和国家观念正在觉醒,不愿当亡国奴、不能坐视同胞及自己身受日本帝国主义统治之苦的觉悟已经萌发。当时在日伪统治的各大专院校里,秘密抗日团体如雨后春笋,我和许多有志于中华民族解放的热血青年一起参加了秘密抗日组织《觉觉团》,积极投身于反满抗日活动。我一直到现在还引为自豪的是,我们的斗争完全是自发的、自觉的斗争。许多年以后,有人问我,是什么力量鼓舞着我们自觉地起来斗争?我想一个最基本的觉悟就是:国家兴亡,匹夫有责!

“尽管我们的力量是渺小的,但我们知道,我们的斗争不会孤立,在我们的背后有四万万同仇敌忾的同胞。我们的学校在沈阳大东关万泉河北岸,那万泉河虽小,可是它的水流入浑河,由浑河流入辽河,由辽河流入渤海,再由渤海与黄海、东海、南海连成一片。只要四万万同胞团结起来,就一定能够掀起反满抗日的滔天巨浪,就一定汇成埋葬日本帝国主义的汪洋大海!

“地下斗争是十分艰苦的,我们冒着随时被汉奸告密、被特务盯梢、被日本警察逮捕的危险,开展了活动。那时我们血气方刚,热血奔涌,为了国家,为了民族,即使洒尽一腔热血也在所不辞。我告别了家人,放弃了恋人。我在告别恋人的时候留给她两句诗:生命写史血写诗,革命需我我误卿。意思是我将以我的生命和热血书写人生,为了革命我不能耽误你的前程。就这样我义无反顾地投入了反满抗日活动。那时我们清楚地知道,国之不存,何以家为。只有有了国家,才能有我们的小家。在那至今想起来仍不寒而栗的‘五二三事件’中,我们有三千多个同志被捕,许多同志在那次事件中牺牲了自己年轻的生命,革命烈士的鲜血染红了辽河。而我幸运地免于一死,没有成为烈士,却在多少年后成为一个文士。”纪刚先生说到这里,发出了一声感慨。

“正因为我是幸存者,正因为我是事件的目击者和见证人,所以我有责任不负同志们的嘱托,把这件事、这些人记录下来。我们不能让烈士的鲜血白流,我们要让后人永远记住他们,诚如鲁迅先生所说,是为了忘却的纪念。抗战胜利后,我就开始酝酿写作,并很快写出了第一稿。1949年我到了台湾后,心里涌起一股不能不写的力量,我怀着满腔的悲愤,满腔的激情,立志把他写成书,哪怕只印一册,也算对得起自己,对得起朋友,对得起当年牺牲的烈士。”

纪刚先生有着惊人的记忆力,那些人物、事件,乃至时间、地点等细节,他都记得清清楚楚,使我的思绪随着他的叙述而纵横驰骋。

“值得一提的是,小说于1969年8月12日在《中央日报》文学副刊连载后,立即引起了日本文学界的注意,日本创价大学中国语文教授山口和子即行同步译成日文。但是她的译著却没有我的原著那么幸运,竟被日本当局封杀长达二十年之久,直到1993年才得以面世。译著一经发行,读者争相购阅,佳评如潮。

“细细想来,小说之所以在日本遭此厄运,一个最直接的原因就是小说无情地揭露、愤怒地谴责了日本帝国主义在侵华战争期间、在占领东三省期间所犯下的滔天罪行,这自然引起日本执政者的不快。多年以来,日本当局对当年的那场侵华战争一直讳莫如深,他们不但不进行深刻的反思和检讨,反而千方百计地加以掩盖,甚至加以美化。这两年,日本首相小泉纯一郎不顾国民的反对,多次参拜靖国神社,又不顾中国、朝鲜和韩国的强烈反对,一而再再而三地篡改历史,修改教科书。这就从另一个方面告诉我,我做了一件非常有意义的工作,这本书写的有价值,它至少提醒人们该怎样去正确认识那个时代,那段历史。”纪刚先生说到这里,脸上露出了欣慰的笑容。

在稍事休息以后,纪刚先生继续说了下去。

“1993年,我回到了阔别44年的故乡,我参观了当年的母校。尽管改革开放带来的巨大变化已使我难以寻到当年的旧貌,但那里的一草一木依然令我怦然心动,依然使我感到无比亲切。当我站在浑河边上,望着它滚滚流入辽河,我的心里同样波涛滚滚,汹涌澎湃。我想起了当年的《觉觉团》,想起了我的初恋,想起了当年朝夕相处、生死与共的战友,想起了在‘五二三事件’中牺牲的同志。我在心里默默地说,辽河哟,我的母亲河,你将永远奔流在我的心里!”