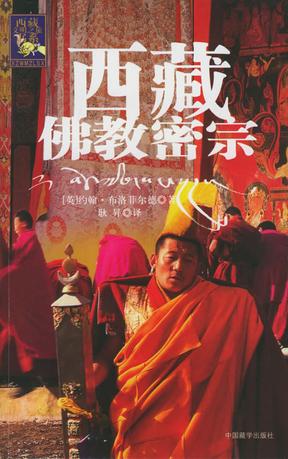

西藏佛教密宗

约翰·布洛菲尔德

金刚乘(Vajrayāna)是在中国西藏和蒙古地区占统治地位的大乘佛教之一宗。它是一种明显的非常适用的修习奥义的形式。为了实现人能看到其自我之幻消失,并进入其自我神性的大乐之中的智,它提出了许多具体、明确的修持技术。一千多年以来,这些修持术于罗马占领我们地区的时代就在印度的那烂陀大学得到了发展,它师徒相传,严禁向世俗人传授,而现在,旅居世界各地的喇嘛们感到鉴于他们身处异邦这一事实,如果他们在一代人期间尚不能返回故乡,那么他们的神学知识就会衰落和消失。因此,他们准备向所有那些真心诚意地希望学习的人传授这种知识。存在于思想中的奥义或对神圣真谛的追求,无论在哪里始终都寄身于一小批人中,但密教奥义的修持术却很少与其它宗教或佛教中的其它宗派具有相似性或共性,它的大部分修持方法实际上是独一无二的。除了它们对于那些学习佛教(尤其是禅)和心理学者们的深刻意义之外,这种学习还可以帮助那些试图揭示表面的面纱和一直深入到任何智慧和任何神的本源的人。金刚乘之道是导致控制善恶的道路。这也是变化之道,心力于其中可以把内外物都变成武器。毫无疑问,这样一种变化过程的发展是不容易的,不会因仪轨和神咒而自动获得。这里也如同在其它各处一样,心是主宰一切的国王。难道那些没有一种金刚石般毅力的人在本世中就可以达到一尊神的地位吗?弟子必须全心全意地、以其全部身心、感受和身周围的一切(无论好坏与否)来服从这一目的。它所要求的第一个条件是一种不可遏制的决心,第二个条件是一名上师。这位上师不仅根据经书向其弟子传授奥义,而且还要根据其亲身经验和一种已获得觉的心来传授。在西方国家,这样的人比如意宝珠多不了多少。但在涌入印度、锡金和尼泊尔的藏族流亡者中,有些来自大型喇嘛教研究中心的实现了很高的圆满成果的高僧,以及从山间隐修处出来的获得圆满的瑜伽行者。他们中的一小批迁往欧洲和美洲。或在大学中工作,或者是在后来变成修习三昧和观想之地的偏僻地区创建了寺院。早在苏格兰的山坡上建造的桑耶岭寺就已经吸引了一批喇嘛和更多的对此感兴趣的人,以至于都无法容纳得下了。一旦当这批喇嘛们掌握了欧洲语言之后,那些如同本书一样的著作就将会过时。我们等待出自他们笔下的一些在西藏任何时代都未曾出现过的公开阐述其教义的权威著作。因为他们已经明白,维持旧有的保护将会使金刚乘遭到灭绝的威胁。他们的所有学生将不再是佛教徒;因为其他人也可能会发现使密教修持法适应于自己的精神宗教生活将是有益的。在等待期间,我们还是回到自己那西方金刚乘信徒的地位上来,尽可能以最佳的方式接触这一内容吧。对撰写本书,我犹豫了近十年。首先感觉到自己的知识无法胜任这项任务,认为最好是按照习惯而保持沉默,一直到我们的宗教修持的进步能允许以非常权威的口吻论述这一问题为止。我最终还是决定要写这本书,尽管自己尚未取得充分的进步。因为我认为金刚乘已引起了日益增长的兴趣,现在肯定已迫切需要排除由于奥义的保密传统而导致的对佛教密宗的可笑误解的时候了。在西藏。在未经允许的情况下不能谈论密教的禁令又株连到了一些主要的讲授。若没有这些讲授,那么密教著作就会成为真主的不解之谜。让一名一知半解的医科学生如同一名合格的教授那样自由地从事手术,和让初学者以不仅能改变思想而且也能改变心的大师自居同样都是危险的。错误地运用这种修持术可能会导致神经错乱,甚至比疯狂还要严重的后果。本书仅仅勉强触及到金刚乘的历史、发展、现状及其不同的宗派,它主要论述的是密教修持法。这种修持法可以导致控制心、自我幻觉的结束及其特殊效果。那种认为密教修持术可以被非佛教徒使用的思想在出现了两种背景之后已开始于我的思想中形成和发展:两名本笃会修道院院长(一名英国人和一名美国人)在曼谷分别拜访了我,他们强烈希望学习佛教的禅定观想修习法,我偶尔听到了他们讲到一些天主教神职官员已开始了类似学习的事实。我个人在澳大利亚遇到过一、两名公谊会教徒也对金则乘表现了强烈的兴趣。我对于在佛教徒的背景之外从事金刚乘修持法可能会带来好处的大致范围尚一无所知,因而希望看到整个佛法能与其修持术一道被人接受。宗教和精神上的进步与所取得的成果并不是任何一种宗教的特权,它们是向所有拥有一种深刻和坚强决心的人开放的。由于我把金刚乘视为人类思想发展的最绚丽的花朵之一,所以我坚信为它辩护并没有错。不过我又自忖,由在井底观星的青蛙对茫茫宇宙的描述只能是不完善和有缺陷的。