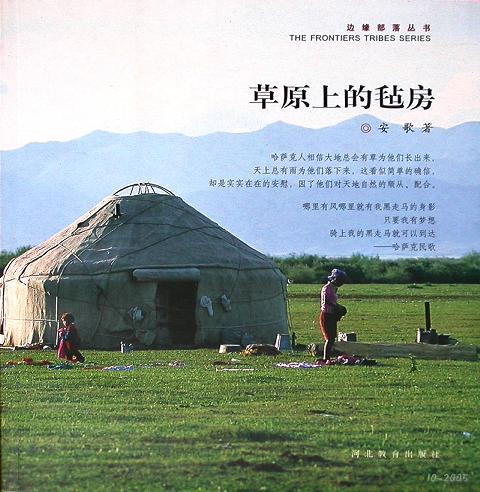

草原上的毡房

安歌

写在前面的话:

离开新疆整整八年,一直没有回家。

离家的时候,是孤注一掷的离法:没有敢和妈妈电话里说,只是写了快信,想等我到了广州,她就会收到的;到了广州也没敢给家里电话,只是发了电报,说自己很好。然后就到了海南。

其实这强撑里是有着胆怯的,给妈妈的告别信里,寄了一张戴着大檐红帽坐在湖边的照片,是一个背影,整个背影的衣衫都在风中,是整个的红白相间的风……如此显示离别,现在想来,真正是残忍。然而要离开的心也是残忍地坚定,或者是因为年轻的缘故,年轻是有权力残忍的,因为还可以改。

然而有些东西已无法改变了,想来这是对我残忍的回报吧。

在我离家不到一年的时间,奶奶离开了,而我当时无法回去。如此,就是八年。期间也并不是没有回家的想法,也不是没有机会,只是我无法想象也无法接受温暖善良如全部人间的奶奶,变成了一坯黄土。就是这八年一去不回的任性,亦要归功于奶奶的溺爱,正如我生命里很多东西,很多味道都是她的。

好在爸爸妈妈在退休后,陪我在海南过了一年半,他们的照拂与无言的关爱,让我能够重新回到奶奶曾在过的人世间。

刚刚到海南的时候,朋友们还常常打电话来,说回来吧,你一个人在那儿干什么呢?后来,我发文章时,名字前面括号里的(新疆)变成了(海南)。再打电话来,就变成了:什么时候回来看看?

我没有告诉他们我无法回去的理由,因为也知道,这理由太任性,太没有道理。

我必须有一个非常客观的,必须回去的理由,才能帮着我走回新疆,走回我生长的草原,这个理由,须是和情感无涉的,但它可以帮我泅渡过这无法言说、无法抵抗、亦无法抵达的失去。曾经和朋友说起过,一个城市因为有一个朋友的存在,因为有他的行走,带动了整个城市,让它是活的。而一个地方,同样也会因为一个人的离开,失陷。

所以,要感谢河北教育出版社的这套边缘部落丛书,因为对我来讲,这不仅仅是一本书,而且是回去并面对故乡的可能。

这次的回去,在草原的味道和哈萨克兄弟姐妹的无言却温暖的生存中,我不仅仅接受了奶奶成为一坯黄土这样一个事实,接受了世界的缺憾,接受很多事物本身就是缺憾而美的。但天地自有大信,如哈萨克人相信大地总会有草为他们长出来,天上总有雨为他们落下来,这看似简单的确信,却是实实在在的安慰,因了他们对天地自然的顺从,配合,让我相信,和世界讲和是可能的。

我想,通过这本书,也是自己和故乡,和草原,和失去讲和。

安歌