-

初夏荷花時期的愛情

睽違十載,終於等到 朱天心 最新長篇小說! 悠緩的喟嘆聲頓時讓人鬆了口氣--這是我們熟悉的朱天心! 褪去雄辯滔滔的知識符碼,擺開焦慮躁鬱的政治議題,恍若靜水之中躍出的一枝荷花,以素樸清澈的文字,看年少歲月私密的情緒幽思,呼應時光流逝終究無可逃避的熱情轉涼,這回記憶的橋梁不再是地圖而是日記,本來是年輕而顯世故的老靈魂,現在是立在橋上的中年女子,寂寞而絕望。她將走向何方?記憶和時間,欲抗拒的是遺忘和衰老嗎? 貌似矜持的「老靈魂」,心底其實是碰不得的敏感 這是個中年婦女版的此情可待成追憶的故事。 中產背景的女性敘述者,看來什麼都不少,但又好像什麼都沒有。更年期後的她,身材走樣,魅力流失,除了「沒打算離婚,只因彼此互為習慣……感情薄淡如隔夜冷茶如冰塊化了的溫吞好酒」的夫妻生活,和一群物以類聚的半老女人,簡直沒有談話交心的對象;眼看老之將至,她陷在要命的寂寞裡。 故事由此分為雙線:一個計畫旅程,敘事者尋找著那座有良人在黃昏裡並肩站立的橋;一本日記,是失蹤丈夫的少年歲月歇斯底里愛之呢喃。敘事者心動了,拿著日記按圖索驥,企圖找回時間旅程裡不該消失的座標,但怎麼樣也回不去,找不到了。 藉著少年的日記,朱天心又重寫了一次「去聖已遠,寶變為石」的寓言,重新檢視男女情愫,並向永恆的少年招魂。不肯老去的少女,旁敲側擊,逆向寫著她的戀人絮語:失落,感傷,怨懟,絕望,悼亡。如是輾轉,進退失據。那女性敘事者幾乎遊走憂鬱的黑洞邊緣:沒有了愛,要死--不論自殺還是他殺--也不那麼容易吧。朱天心訕訕的喟嘆著這愛的詮釋循環,其中或許還大有學問:愛是青春期的荷爾蒙問題,還是老靈魂的一廂情願?是文藝青年的本能,還是熟男熟女的鄉愁…… -

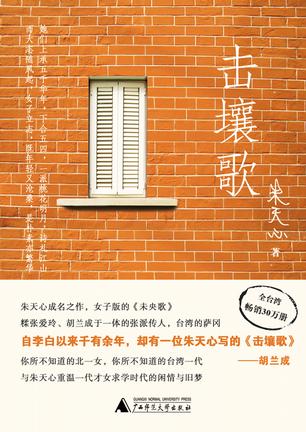

击壤歌

这是个五岁想当农夫,八岁想当炮兵,之后想到威廉波特打少棒,想当记者想当上帝想当拿破仑的情妇想当伊莉莎白一世的少女,合上书页时所有时间犹如雕像静止,尚未启动,这是一切漫游的起点,这是老灵魂,后来频频回眺,为之伤逝,为之悼亡的黄金时光。 很多人认可天心的才情出众,却实在太少人知道天心的看书之多。 天心是自幼大人书看得多,到得读书便人家十遍方可读熟,是为苦读;她却只读一遍两遍即通,自是乐读。 —— 朱西宁 我家的销量冠军是妹妹天心的《击壤歌》,有二三十万册,我们都说天心是印钞机。《击壤歌》写了少女高中时代的故事,有很多少年都喜欢读,经常写信来表达崇拜之情。这情形很像现在的偶像作家。 —— 朱天文 由于家学渊源,十来岁的朱天心已颇有大将之风,再加上老牌才子胡兰成的点拨,下笔行文在在令人惊艳。《击壤歌》所焕发的率性浪漫,不啻是《未央歌》的一脉真传,而朱天心那样随便的就念完北一女,还成了台大人,真让我辈叹为观止,她还参与“三三”,诗书天下,礼乐江山,好不热闹。 —— 王德威 朱家一门两代三人都是好作家,这是世界上少见的,如果没人能举出另外的例子,我要说这在世界上是仅见的;而且朱家的女婿,也就是二女朱天心的先生谢材俊,亦是好作家,好评论家,好编辑;再有天文她们的母亲刘慕沙,是日本文学的汉文翻译家。 我有时在朱家坐着,看着他们男女老少,真是目瞪口呆。 —— 阿城 -

初夏荷花时期的爱情

日记。 偷情。 男人。女人。神隐。不存在的篇章。彼岸世界。 曾经接受他,接受他进入你的世界、你的生命、你的身体,他所及之处,因此全变成玫瑰色,一种樱花盛开在阳光下会齐齐汇聚成的渺茫迷离的杏仁香气。 你的人生得以亮起来…… 如今玫瑰色樱花香散去,他松开眠梦中也牢牢握住你脚踝的手,说自己自由了,也放你自由。你对着灰茫茫的广大天地不知所措,哪也不想去,你真想问他,那你当初干吗惹我 ——所以,终归就是不爱了。