-

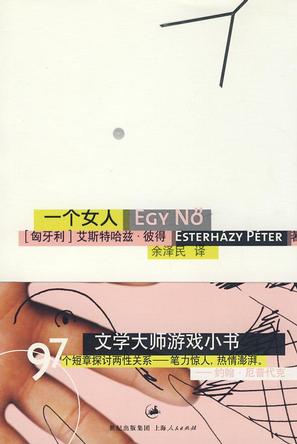

一个女人

这是一本由97个富有装饰风格的小章节组成的爱的罗曼史,每一个章节都用“有一个女人”作开头,接下来一句,要么是“她爱我”,要么是“她恨我”。 小说展现了参差多态的女性和参差多态的男女爱情。爱的体验、两性斗争、激情的游戏,以及碎片般的自我意识等等,组成了永恒的两性关系。97个章节,尽管不能容纳世间所有的男女情爱,却已是极其丰富多样,极其变化多端,每一个章节,尽管都不长,却是直入奥义,将动态的情感固化成文字,化作一幅幅极富张力和戏剧性的情感浮雕。而每个章节所呈现出的那个“她”以及“爱情”,都包含故事性,富有生活气息。 -

伊莲

内容简介: 作者自传式的青春小说。 无意中看到的一场摇滚乐队演出,让富家弟子程西泠爱上了歌手伊莲。他愿意帮助伊莲在音乐上发展,但后者却神秘失踪了。伊莲的失踪牵扯出两位神秘人物——“金三角”毒枭李军和多年前就离开京城的吉他手小龙。 年轻的记者叶凌飞负责去追查伊莲的下落,却在南方邂逅了让伊莲魂牵梦萦的小龙。她得知了伊莲失踪的真正原因。原来伊莲随李军到了西贡,沉迷于致幻剂,黯然离世。叶凌飞此时虽与小龙相爱,但感伤之余也离开了小龙。 我们这样的人,爱一个人很慢,不爱一个人也很慢。总是过分地爱,不合时宜地爱,不顾一切。 在这个萧条的年代,所有人都失去了爱情。 《伊莲》新闻材料: 今年五月,摇滚乐队幸福大街主唱,作家吴虹飞即将出版第一本长篇小说《伊莲》,由当下的著名的评论家,小说家,艺术家联袂推荐,万卷出版公司推出。春天是一个好的开始,幸福大街将携带新书《伊莲》与第二张唱片《胭脂》在北京、上海、南京、苏州,杭州等地做小型巡回演出。 读者对象: 18-30岁之间的青年女性读者。 关于吴虹飞: 原籍广西三江侗族自治县人,侗族。 清华大学环境工程、中文系科技编辑双学士,现当代文学硕士。 1996年获清华大学校园文学大奖赛诗歌奖一等奖 1998年在清华大学蒙民伟楼举行个人作品演唱会 2003年1月起出版《小龙房间里的鱼》、《阿飞姑娘的双重生活》、《征婚启事》、《这个世界好些了吗》、《名流》等书。 2007年6月,应艺术家艾未未之邀,完成卡塞尔艺术节上观念艺术《童话》的采访录,完成了40万字的《童话——中国采访录》,事关感情,性,安全感,价值观,艺术观念,环保问题,能源问题,中国和世界的关系。 2008年,开始做侗族音乐的收集。并且筹备第三张专辑《冷兵器》 曾经有美国制作人认为,“我意识到吴虹飞确实在用她的音乐创造了一个完全属于自己的世界——感性热忱,带着浓重文学色彩和音乐特质。” 乐评人李皖曾经写过: 在1997至1998年这段时间,吴虹飞惯用的做法是献祭,牺牲地、神圣地、神情庄严地,献出自己的身、自己的血、自己的心和自己的灵魂,她用祭礼般的仪式把自己升到了接近天空的那个高度。 名家推荐: 她的幽默感,是女作家中少见的。她的感性与敏锐,是作家中少见的。她对待世事与感情的执着和痴迷,是认识字儿的人中少见的。 ——宁财神(作家,编剧) 我先后知道了阿飞的方方面面:这个人物、她的音乐、她的文字,以及她的部分生活。这几个部分相互重叠交叉,构成一个不完整但是丰富的形象。进而反观本心,自己的价值观又一次出现一瞬间的恍惚,仿佛进入三十岁之后,每两三个月一次,那种有震感的心率不齐。 ——冯唐(作家) 哼哼唧唧的青春腔在拖腔拿调的海淀岁月中飘落,在衰亡的垃圾时代中寻找真情实意的落脚之处,一段带着山间气息的蹉跎青春流水账。一本关于梦想的,忧伤的书。 ——艾未未(艺术家) 一个文雅而尖锐的心灵,一段细致而抒情的人生,一个精神恍惚的人活在一群精神恍惚的人之中,正如一场爱情被置放于无数种欲望里面,难道情感、梦想、单纯的幸福都像存在本身一样是一个不容修改的错误?吴虹飞的小说写出了现代生活中这个容易被人忽略的重要侧面。 ——谢有顺(文学评论家,中山大学中文系教授) -

当待业女遇上草食男

他没什么工作,没什么成就,没什么经济实力,对自己也没多大的期许。身旁有那么好的女孩子,他也不采取任何行动积极把握。你遇到这样让你抓狂的男人吗? 二十三岁待业女青年小毛,三言两语就勾引了工科男兔子与其“私奔”,本着便宜不占是傻瓜的原则,两人发生了和谐的肢体相处,继而又发展成了男女朋友,但“待业”的事实使得性格迥异的两人相处起来矛盾丛生,青春的爱情看似浪漫但不得不向物质、向社会妥协。 作者用搞笑、无奈而又乐在其中的复杂态度,记录了一年的待业生活,以及周围诸如路南、康哥、法国农民、李想、表姐等同龄人的生活,展示了80后这代人的爱情世界和精神世界。 -

潜伏

《潜伏》主要内容:有洁癖的小知识分子余则成,被阴差阳错地安排和一位粗鲁的农村女游击队员翠平做假夫妻。余则成平凡,但他同时又是一名打入军统内部的少校谍报员;他内敛,却有英雄气概。单纯、不会变通、泼辣耿直的翠平不适应吃西餐、打麻将的官太太生活,闹出不少笑话。翠平勇敢甚至有些鲁莽,她不理解余则成的潜伏工作,多次强烈要求离开,二人在生活细节和性格上也冲突不断。 -

八月未央

《八月未央(10年纪念版)》是十年纪念版。2000年出版的《八月未央》是安妮宝贝第一本小说散文集,其中虚构和纪实部分文字比例相当,执著于低调的清冷风格,诠释宿命和无常、爱情和死亡、告别和流浪,形成她延续至今的独特文风。5年后安妮宝贝反复重新审视自己写作青春期结束阶段的代表作品,大刀阔斧删除了书中大部分散文篇目,修订版增补替换上的多篇短篇小说都是她各个阶段的代表性作品。 -

尘

序 南希的出场 打捞海龟的日子 巨变 钥匙的印迹 死在梦中的谁? 一人 中国人? 语言学校 “孩子的家” 最后的拥抱 乞丐的出场 1990年6月30日是原点 另一个老人的手 梦露照片 同学 赤野扶美 哈瓦那 艰难的10英镑 赌博的开始 喘息 乌鸦 叫戮的女人 叫赤野扶美的女人和我的分裂与狂躁 洞的由来 11 空虚的爱人 2008年盛夏的一天 杰夫的短暂告别 自衣圣女 和脱衣舞女孩的第~次见面 黑莲 雅 扶美的伤 Shaleeh和我之间的陷阱 雅的再见 第一次见到雅 雅的名字 陷落也是方向 2004年暑假,秘密的由来 墓在哪里? 藏 引路人之死 7月6日离开金沙萨前往村落前的一小时 Jihad Jihad“朋友”的自豪 诗歌,书店老板 哪个名字? 消失的Jihad 躲儿子的人的儿子 进不去的家门 Jihad的自豪 赤野扶美的最后一次出场 杰夫的战争 杰夫的战争二 2004年11月26日下午四时 2004年11月29日第二次汇看 2004年12月圣诞节假期之前最后一次见面 无法完成的毕业创作 相册和墓 父亲们 急于开始的创作 2005年1月20日开学前三天 难以继续的毕业创作 被安排的春节 毕业典礼 必须被继续的毕业创作 终将离开的窥探者 完成 拥抱 南希的离场 圣马丁的面试 1990年6月30日是结局 试读 南希的出场 “死了?”我忘记了措辞。 电话那边的看护愣了两秒。 “是的,她已经走了,差不多是一周前的事。” “可以告诉我具体的时问吗?” “……10月20日……” “怎么死的?我是说……死因……” “她离开得很平静,起初还以为是睡着了。”看护没有回答我的问题,只是继续说道:“对不起打搅你了,只是我们有义务告知她的亲友,我是说,在这里登记过的。” “……有几个登记过?……” “……只有你……” 两分钟后,我放下了电话。 我的南希,死了。 得知她的死讯后,我没有过分惊讶,预料到的结局。 死讯——那是来自她的结局的恐吓,对我侥幸逃离的不满,显然,来找我的不是南希,是她那孤苦无助的结局。我们曾经相依为命,用对 方的存在对抗看似永远无法战胜的孤单,然而最终,我逃离了战场,她孤身倒下。我深知她永远不会怪责我的离弃与背叛,她甚至会为我感到欢喜,她的笑脸永远那般可爱。然而那不甘心消亡的结局会使出最后的一丝气力让我逃得无法心安理得。而一周来,那不断壮大的不满,聚集 成空前的怨恨,穿过南希的棺木,穿过蜿蜒曲折的空灵公路,穿过阴郁深寒的海峡,穿过冰封高耸的黑色山脉,穿过沼泽满布的草原,穿过被灰色烟尘笼罩的城市……最终,电话响起,在2007年深秋的某夜——我完成学业回到北京后的第十四天。 打捞海龟的日子 我出生在一个很大的院子里,院子在故宫护城河的北面。墨绿色的生锈的铁门,有门房,过门房十几米左手边是前院,记得有棵枣树,有没有梨树?忘记了,印象中郁郁葱葱什么奇怪的植物都有。还有鸡窝,有狗窝,鸡窝里有母鸡,狗窝里有公狗,后来都被我骑死了。前院有一栋两层的满是爬墙虎的青灰小楼,有天台,不常开,从那里可以看见景山、故宫、角楼和灰色的明天。 院子里有个荒废的泳池,里面的水还在,而且在了很久,一滩黑色的死水,飘满了落叶,时有异味。记得我很怕那潭黑水,不敢接近。 海龟?是哪里来的?我至今也不知道。可能是谁送给长辈的,却不明白为何送两只活生生的海龟。 我只见过它们两次,一次是它们来时,一次是死时。 它们来时家人们有说有笑,争先目睹这稀罕物。他们敲打着海龟壳,它们却无法蜷缩,只是挣扎,于是更多大笑着的手去敲打它们,警 卫员的手,锅炉房大大的手……而我只是站在角落静静地俯视着大盆中默然挣扎的海龟,仰视着嬉笑着的众人。终于他们决定把海龟放在落叶泳池里养着,于是我再也没有见到过它们。 我曾经小心地靠近黑水,蹲在那里,仔细在无数浮叶的缝隙中细细寻觅它们的踪迹,但是我只是看到了黑色,波光粼粼的黑色。 后来,我忘了,只记得在那个春天我骑死了鸡,骑死了狗。黄狗死时,眼中充满喜悦,鸡死时可能也是,但是它眼睛太小不易确认。 再后来发生的我忘记了,大家都忘记了,忘记了从前,忘记了后来,自然也忘记了泳池里的生物,它们和泳池一起被所有人遗弃了,直到那年夏天泳池散发的臭味比往年大很多,大家才记起它们。 1984年盛夏的一天,曾参与迎接它们的所有人,兴高采烈地开始了打捞工程,他们用几根棍子、几张网捞了很久,依旧有说有笑,而我没去帮忙,只是坐在角落,看着。记得那天很热闹,像过年,家人走出了阴沉的房子,所有家人都在一起,所有人的脸上都洋溢着一样的笑…… 两个小时后,雌龟获救了,它被放在了一个盛满清水的大瓦缸里。 半小时后,另一只被捞了上来,它离开水面的瞬间,一阵恶臭,所有人都捂住了鼻子,是那只雄龟,它腐烂了,除了龟壳已经没了形状,黄色的烂肉上沾满了落叶……堂姐吓得跑开了,我没有,依旧默默地看。 之后,我被一只手拉进了阴沉的房子,他们把它们怎么样了?我不知道。 1984年秋天,更多的落叶覆盖在泳池的水面上,泳池看上去成为了院子里地面的一部分。有人在帮助我忘记,只是不知道他想让我忘记什么?他是什么? 1985年,遗弃者填平了被遗弃的泳池,而在同一年,所有的遗弃者被遗弃了。 巨变 家庭突如其来的变故,让我远离了也许从未出现过的美好。所有人都搬走了,而我和父母搬到了很偏僻的郊区,至少当时那里算是郊区,有菜地,数不尽的破旧厂房,路旁杨柳,二十年后那里叫做CBD商圈。我们搬进那里唯一的一座楼房,肉色的它孤单挺立在一片灰黑色的泥沼 中,那是一个陷入泥沼中的裸体男孩。数不尽的窗户是无数呻吟着的口,窗边随风飘起的衣,是那口中的舌,似在召唤着我,压迫感。也许全北京的穷人都住在这里。 实际上四十乎方米的居住空间对于一个三口之家并不那么拥挤,尤其是在80年代,恐怕现在亦是如此。然而对于习惯了奔跑于自家院落中的男孩,它无疑是个丑陋的牢笼。 两个房间。父母为了让它们有家的味道铺上了地毯,一间是红色,暗红;一问是绿色,墨绿。它们是廉价的,但是对于今后的我,廉价而永恒。 家具。父母找朋友在某京郊家具厂用边角料拼凑的:三合板的柜子,三合板的写字台,三合板的床头柜,三合板的一切。价钱低得惊人,低得厂家懒得为他们上漆。于是乎,我们自己找来了别人家用剩下的油漆,凑合着自己为廉价的家具上漆。端详父母为家具上漆的背影,甜蜜是我唯一记得的,我只想记得的。 还记得当时三个人睡在一张旧床垫上,很温暖。 钥匙的印迹 能背下二十六个字母我就可以进小学了,母亲告诉我的。于是为了让自己可以和其他孩子一样有个书读,我无奈地开始背诵根本就不知道是什么东西的符号,记得背了很久。 谁知道大费周章的背下了二十六个字母后,却换来了一所很糟糕的小学。父母的解释是:那里离家很近,而且便宜。说别的我还可以抗争,而一谈到便宜,我立刻像士兵一样沉默与顺从,我可以说是心甘情愿地去那里读书的,就因为“便宜”,我无怨无悔。 入学的第一天是父亲带我去的,只此一次。 那是一段需要步行二十分钟的路程,绕过几间破平房,穿过一条阴暗狭长满是垃圾、粪便、腐烂树叶的小径。那小径宽不足三米,却很长,是工厂围墙之间的缝隙。抬头,遮天蔽日的树叶,被风带得左右摇摆,光线穿过叶,随风,飘落在垃圾、粪便、腐叶上的光点在不停变幻。父亲在前带路,我紧随其后,还有那些光点,似是一种神圣强大的指引,让我难以抗拒。 那小径如此熟悉,一切像极了十九年后在刚果金雨林所看到的、听到的、闻到的,一样潮湿,一样遍布腐叶,一样是遮天蔽日的植被。一墙之隔的工厂里间隔不到十秒就发出的巨响,如同一样可怖的枪声,而我,一样的颤抖。 我们在小径里走了很久,走出去的瞬间也并没有豁然开朗的感觉,只是感觉由压抑移师到另一处压抑。破烂的民房几近倒塌,密密麻麻的窗子,每个窗都填满了你能想到的所有的廉价日用品和无尽的牢骚、庸碌与盛怒。地是土地,黄土,连一块砖都没有。我们还在北京嘛?我想问。 当然我没有问,只因为那带路者的背影。如果你想了解一个人,留意他的背影,背影不会撒谎。我通过他的背,看到了平日里深深隐藏的愧疚。 处处阴暗,满眼都是私搭乱盖的民房,堆满了各种杂物的煤棚和露天小厨房,摆些旧灶台。 工作时间,人很少。爸爸送我来这趟也是费尽唇舌请了假的。而放眼望去,只见阴影中的几个老得不能再老的老人,他们在破军用马扎上,零星坐着,没有棋局,没有言语,愣愣的,朽木般,只有他们的眼睛会跟随每一个经过的人转动半圈。他们的眼睛是灰色的,没有黑白。 在最不易察觉的一个角落,蜷缩着一个乞丐,三十岁左右,他没有下肢,至少我看不到,骨瘦如柴,赤裸着上身,脏兮兮地堆在一架不到半尺高的小木车里。他的眼睛倒是黑白分明…… 这是我和乞丐的初会。 继续走了没多远,父亲指着一处不知道是什么地方的地方说:那就是你的学校。 我愣住了。心中不满,言语归零,这就是当时的我,别无选择,唯有接受。尽管如此,心底的抗争还是存在的,只是瞬间,我下意识地在校门前后退了半步,仅半步,我用最短的时间意识到了自己的退却,止住了。父亲看到,轻轻拍拍我的肩膀,把我推进了校门。父亲说,别把钥匙弄丢了,离开了。我攥着脖子上的钥匙缓慢的走了进去,破旧的木门牌上白底黑字“体育场路小学”。 那和我第一次去到英国一样,前所未有的彷徨。孤单?不,孤单是需要一段较长的时间去印证的,而我在那两个相同的瞬间,没有意识,只有不知所措,感到自己再次被遗弃了,但不是被父母,而是被生活。那一刻,我将手里的钥匙攥得更紧,因为那是一把可以让我回家的钥匙。 那天我去晚了,新同学,新老师,都列队了,在并不宽敞的操场上举行升旗仪式。所谓操场就是周围无数间破民房的后墙圈起来的。同学无一例外的都是农民儿子的模样,当然还有农民的女儿,再多看两眼,人群中还出现了农民自己。他们看上去的岁数,有些让我想起了锅炉房的大大,他们皮肤多黝黑,脸上大多都有着农民特有的红晕。这农民红的问题实际上困扰了我很多年,甚至在我赴英后,才知道英国的农民脸上也会出现这种界定他们身份的特殊标志。 ……