-

星星都已经到齐了

《星星都已经到齐了》分五个部分,怀人、抒情、咏物、写景、鉴赏,无一不是大块文章。张晓风的散文出入古今,富艳难踪,其剔透处,既可因把玩而成佳趣;清寂处亦可因细绎而启人天机。至于绝美处则不免令人五内惊动,鹰扬处又令人奋然思飞。 -

别人的同学会

《张晓风代表作系列:别人的同学会》内容简介:张晓风的散文作品既有慨叹人生的虚无,亦不沉溺于文字的晦涩,其字里行间自有一股索然不磨的英伟之气、侠士之风,而又不乏女子雅致、凄婉的纤细柔情。 张晓风的文章里,有独立山顶悲千古的英雄少年,也有站在氤氲梅香中的梅妃,还有在红地待毯那端默默坚宁的少女……在她的作品中能读到汉代的史传、唐朝的诗歌、宋代的散文、元朝的戏曲。她的行文善用知性来提升感性,视野上亦将小我拓展至大我。她有一双透视平常的慧眼,将琐碎枰凡的生活,品出美丽、典雅、温柔。 这本散文中的作品均是不可不读的佳作。包括:《常常,我想起那座山》、《承受第一线晨曦的》、《他们都不讲理》、《春水初泮的身体》、《别人的同学会》等经典作品。 -

百年好合

等到民國一百年, 我們終於等到曾源流於同一片黃土地, 因改朝換代而離家離鄉離國的人, 之後的故事。 〈百年好合〉百歲金蘭熹從家中總管到鋼筆小姐,以貴族身世自我推銷給企業家二代的平生緣。 人人羨慕她命好,不知道訣竅就是心淡;「心淡」說起來容易,可是人生要不經過些事先把心練狠,哪兒就能淡得了? 〈女兒心〉初老的陸貞霓因丈夫黃智成過世犯了抑鬱,在香港重遇發仔後引動少女情思而漸釋懷…… 無憂無慮的日子是從離開門前植滿梧桐的上海老家後就不見了嗎?那麼是從離開擺滿了蠟梅和水仙慶賀新年的香港父母家以後嗎? 〈北國有佳人〉上海灘名舞女淑英分別在上海、台灣、美國侍候過男人,每個都是她逃離從前的依託。 車行漸去,淑英感覺自己像故事裡遇鬼的書生,次日清晨醒來看見昨夜的庭台樓閣變成了土丘荒塚;她疑惑了…… 〈鳳求凰〉穆斯林古麗與學生兵國清因戰爭無依因愛情犯死罪,逃到天涯海角無歸期的私奔情事。 兩朵紅雲湧上她的臉頰;她結過婚有過男人的,都不知道兩個人只說著話,手都沒碰著,也能讓人口裡生津,心裡發毛。 〈珍珠衫〉溫柔婉約的愛芬在分居的丈夫大偉與老情人朔平間長期維持著恐怖平衡,兩老的初戀最終…… 女人記得一切細節。朔平一生……卻作夢也沒想到能靠三腳貓的閨房術被愛芬當成「大情人」來愛戀了半生。 〈昨宵綺帳〉舜美與雪燕年紀輕時都愛上飛官也都遭遇女人最悲苦的命運;只是舜美付出了最慘痛的代價。 恨呀!沒見沒聯絡都能藏一條手絹偷著想,舜美的嫉妒讓她心痛到連至儀落在她身上的拳頭都成了解脫。 童年時在眼前閃過的身影,窩在蔣曉雲的心頭,記憶反芻了大半生,等到民國一百年才開始訴說…… 故事雖屬拼湊和虛構,我創作時,人物的一生歷歷在目,他們的英靈也與我同遊天地。我清楚地知道他們從哪裡來,會到哪裡去,在這個世界上留下了什麼樣的痕跡。 和眷村裡「效忠領袖」與「官大一級」的鮮明階級意識不同,我成長過程中遇見的從大陸流亡到台灣的難民好像對政府都是牢騷滿腹,談到兩岸當時的「民族救星」更是意見比敬意多。既是難民,應該可能也有生計之憂,可是他們碰在一起卻很少聊油錢米價,反而喜歡讀他們不大相信的報紙,交換小道消息,和分析時勢;彷彿身在鄉野,卻覺得廟堂之事也是生活的一部份,自己可以置喙。等我長大後反芻才想通,原來這群人是民國的「士大夫」,經濟社會中叫「中產階級」。同是難民,雖然不是富貴的「上流社會」,他們卻或有文憑,或有技能,即使在難中,基本的飽暖問題還是可以得到解決,就有餘力繼續「生活」。 他們在自己的小世界裡,追求事業、愛情、婚姻,喜歡和朋友分享對人生的期望和想法;他們也關心大世界裡的經濟,政治,和時局,很長的時間他們都在擔憂「老美」隨時會放棄彈丸之地的台灣;好像他們相信第七艦隊還勝於保衛復興基地的國軍。他們講起領袖並不比今天在電視上罵馬英九像罵兒子一樣的名嘴更仁慈,對軍人和他們的眷屬也都沒有什麼崇敬之意,反而會指名道姓地怨怪哪位將軍不會帶兵要為打敗仗負責任。生活中娛樂顯然對這些「難民」很重要,他們上館子,聽戲,和看電影;友誼也很重要,他們老是聚在一起怨天尤人或者八卦配對;除了時空不一樣,他們的所作、所為、所思、所想,都和如今的中產階級沒什麼不同。這些人遭逢亂世,其中有些際遇比我寫的小說還離奇…… -

蒙娜丽莎微笑的嘴角

《蒙娜丽莎微笑的嘴角》内容简介:读文学、说艺术、论翻译,《蒙娜丽莎微笑的嘴角》集林文月近几年来之书写为主体:既能访幽探微,汲文艺英华;复又追忆人事,觉察有情,无所不在。文章淡笔优雅,略带古拙之趣,最能作为散文与论著兼得闲适、敏锐和广阔的典范。《蒙娜丽莎微笑的嘴角》之于林文月,正如同《飨宴》之于柏拉图、《十日谈》之于薄伽丘,也如同《蒙田笔记》之于蒙田──最见深入、完整和体系。 -

求索:陳映真的文學之路

為趙剛喝采 呂正惠 2009年10月中旬,我為了撰寫陳映真的一篇論文苦惱不已,我始終在兩、三個模糊的主題間徘徊、動搖,無法敲定一個中心點,這時候距離11月21日預定於交通大學召開的陳映真研討會只剩一個月的期限了,突然我收到趙剛發來的一篇文章,分析陳映真第一篇小說〈麵攤〉。 這一篇文章讓我大吃一驚。我對〈麵攤〉一直抱著成見,認為不是好小說,因為裡面似乎同時存在兩個情感重心,模糊了小說的主題。趙剛也意識到這個問題,並且對此有極精采的分析,他讓我終於了解,陳映真為什麼會寫成這個樣子。同時,他對小說中一個隱微的意象作了出人意表的詮釋,我認為完全切合陳映真的用心。〈麵攤〉是不是好小說姑且不論,至少趙剛解開了我長期的迷惑。我立刻給趙剛回了一封信,熱烈的讚揚一番。 隔了幾天,趙剛寄來一篇五、六萬字的長稿,說,這才是他要在研討會發表的論文(此文刪削、修改後成為本書第一篇)。我在電腦上速讀了一遍,又印下來細讀了一遍,真是嘆服不已。我回了一封長信,其中這樣說: 你的文章對陳映真某些小說的解讀極讓人激賞,特別是〈永恆的大地〉關於台灣妓女的部份(我不能肯定你的解釋是否過度詮釋,但仍然極有價值),以及〈祖父與傘〉的寓意。〈祖父與傘〉我一直很喜歡,但沒想過陳映真為什麼要寫這一篇,你講的很有道理。我認為,你對這一篇和〈麵攤〉的解讀是你的陳映真評論最有貢獻的部份。〈獵人之死〉、〈哦!蘇珊娜〉、〈蘋果樹〉也很好,這三篇(還有〈永恆的大地〉)我讀過好幾遍,有一些地方我沒看出來。……你的陳映真評論幾乎是火山噴發式的,真是讓人驚嘆。向你致敬。 趙剛對早期陳映真幾篇小說的細讀,我只能用「真了不起」這樣的字眼來形容。像〈祖父與傘〉那樣的詮釋,恐怕任何人都不會想到的。像〈永恆的大地〉那樣的「破譯」,讓自以為猜對了一半的我恍然大悟,那才是「正解」。我跟趙剛戲稱,他天才地創造了陳映真三大詮釋(還包括〈麵攤〉)。後來趙剛又陸續寄來幾篇,其中他對〈一綠色之候鳥〉、〈兀自照耀著的太陽〉、〈最後的夏日〉和〈雲〉的解讀,雖然都跟我原來的想法不一樣,但我也立刻完全認同。 我可以十分有把握的說,關於陳映真許多具體作品的「破解」,趙剛遠遠超過所有以往的陳映真評論。 我寫過一些小說分析,知道要這樣細評小說,又不流於胡猜,非把小說讀個五、六遍不可,而且,凡遇到疑惑處,非反覆思索不可,現在許許多多的文學論文,說實在的,根本沒有好好讀一次作品,就按照某種理論編出來了。我自認為是肯努力讀小說的,但要跟趙剛比,只能說差得遠了。趙剛在〈自序〉第三節談到他如何苦心閱讀陳映真,其實那才是研究文學的基本方法,值得台灣自以為研究文學的人好好讀一遍。 不過,細讀陳映真的每一篇小說,只是趙剛研究陳映真的出發點,趙剛的主要目標,是要勾勒出陳映真思想的發展歷程,並且思索陳映真思想對當代台灣知識分子所可能具有的啟示作用。就我目前所閱讀到的文章而言(還包括本書之外的許多單篇),我認為,趙剛對陳映真的整體研究,為我們作了一個作家研究的示範,讓我們知道:在戰後這一個極端扭曲的台灣社會裡,像陳映真這樣一個知識分子,如何在青春的烏托邦幻想與政治整肅的巨大恐懼下,曲折地發展出他的小說寫作的獨特方式,以及藉由小說所折射出來的思想的軌跡;隨後,在越戰之後,他又如何發展出一套第三世界想像,並藉著另一種小說,思考台灣知識分子的位置及其潛在問題。雖然趙剛對陳映真的研究,還伴隨著他個人作為一個知識分子的自我反省,但把趙剛的主觀成分加以過濾,我們仍然可以看到陳映真五十年來的創作與思考的完整的歷程。在戰後台灣文學的研究中,我以為趙剛所作的工作是獨一無二的,因為只有對陳映真的完整了解、只有在這了解的對照下,我們才能真正領悟戰後台灣文學(甚至台灣社會) 的根本問題。就此而言,趙剛的研究應該得到所有台灣文學研究者的重視。 以上談的是,我對趙剛文章內容的看法。但我的感想並不只限於這些。我一面讀這些文章,一面想起陳映真。二十年前我寫過兩篇陳映真的評論,那時我還沒認識陳映真。1992年我加入中國統一聯盟,跟陳映真才有比較多的交往,曾經有幾次跟著他辦事。我跟他的關係,接近於左派意義上的「同志」,雖然我對他懷有濃厚的感情,但我們的氣質並不相投。那個時候他非常的孤獨,這是任何人都看得出來的,而我也非常的孤獨,但我們卻無法相濡以沫。那時候我常常覺得,作為台灣統派的領袖,陳映真可以做得更好。在一篇篇讀著趙剛的評論時,我有時候會很想念在北京養病的陳映真。我曾跟趙剛說,如果陳映真現在能讀你的文章,那該多好。如果趙剛這些評論寫在90年代,我相信陳映真會受到很大的感染,也許他的作為會是另一個樣子。但歷史就只能是目前這個樣子,這才是真正的歷史。 那一陣子我也常常想起趙剛這一、兩年來這種沉迷讀陳映真、執著想陳映真、熱衷寫陳映真的「非理性」行為。我相信我了解這種行為,這叫做「造次必於是,顛沛必於是」,這是一種十足的投入。這種投入是一種精神需求。我很了解,趙剛藉由閱讀陳映真所想探求的、所企圖建立的、那一種模糊的說不出的東西,和我心中所嚮往、所寄託的,並不一致;但那種「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」的契而不捨,我也很了解。一個人意識到認識上有了困境,不惜以拼搏的精神去尋求,似乎模模糊糊看到了答案,但也不敢肯定是一條康莊大道,這樣的人是非常勇敢的。世上多的是自以為智珠在握的人,究其實,不過人云亦云而已。趙剛在自序中坦然承認,昨非而今是,這也是勇敢的。我以為,不論趙剛在陳映真評論上得到了多少睿見,事實上還因為他背後的這種精神引發了我熱切閱讀的情緒。 這篇序是我主動要求的,很感謝趙剛給我這個機會。 2010年9月19日 補記:趙剛的陳映真評論還要出第二本,我想提請讀者記得,一定要繼續讀第二本,不然只算讀了一半。 道上同志 陳光興 英文有一個詞,fellow traveler,用在知識上是說,一些人或許因為時代吧,有著共同的志趣,研究也好,寫作也好,運動也好,起承轉合的路徑都很相似,一起走了蠻長的路,這個字譯成同路人不好,同好也不對,在這個序特定的脈絡中,姑且譯為道上同志。 趙剛跟我該是道上同志的關係。我們是同一代人,小時候大概都是混混(不同的是他從小不知道從哪兒打了很好的中文根底,啟蒙也比較早,出國前還讀過《中華雜誌》跟《夏潮》),後來糊裡糊塗地去美國唸書,從來都沒想要變成學院裡的體制中人,但是回到台灣卻也不小心混到學校裡教書。因為思想上都有點左傾,就在1990年代初被拉去《台灣社會研究季刊》社(以下簡稱《台社》),於是變成了戰友,當然也替《台社》得罪了不少人。 趙剛 80年代末的博士論文跟工人運動有關,記錄了當時台灣第一波的自主工運遠東化纖罷工,是重要的歷史分析文獻。因為那時候政治與社會運動風起雲湧,我這個剛剛回家、那時還不敢出櫃的左翼分子,很自然的也就被捲入其中,寫過文章,開過課,大都環繞著支持社運的人民民主論來展開。趙剛對工運持續的思索,展現在1996年的〈工運與民主:對遠化工會組織過程的反思〉(《台社》24期,1996年11月)與1998年的〈跳出妒恨的認同政治,進入解放的培力政治─串聯尼采和工運( 或社運) 的嘗試思考〉(《台社》30期,1998年6月),這兩篇論文成為90年代反思工運的傑作,後面這篇出版後,妒恨與培力都成為圈子裡常用的關鍵字。 隨著政治社會的變化,到了90年代中期左右,台灣民族主義高漲,族群政治隨之被挑動起來,趙剛跟我很自然的又被捲入論戰;我們那兩篇出了名讓人討厭的文章,〈帝國之眼〉(《台社》17期,1994年7月),〈新的民族主義, 還是舊的?〉(《台社》21期,1996年1月),是同一個脈絡下的產物。除此之外,趙剛在媒體陸續寫了好些文章,批判族群民族主義,這些後來都收錄在《告別妒恨─民主危機與出路的探索》(趙剛,《告別妒恨:民主危機與出路的探索》(《台灣社會研究叢刊》 )(台北:台灣社會研究雜誌社 )。 得停下來說一句的是:趙剛在學院裡的處境比我艱難,文化研究本來就不是什麼正規的學科,頭上帶了那頂帽子在 90年代學院專業化還沒完全成形的時代還有些空間,但是社會學不同,早已門禁森嚴,要在社會學界討生活,得行禮如儀,結果趙剛犯了忌,不顧情面的對同行進行批評,當然就被扣上違反學術規範進行點名批判的惡名,從此日子難過了。其實,直到今天,社會學界還沒面對的事實是:趙剛的存在大大幫了社會學的忙,除了他在90年代開始幾乎參與了思想界大大小小的論爭,還有哪幾位社會學家進行過如此積極有質量的思想介入?社會學作為一個學術傳統,在世界各地都不斷地發揮它的批判力與自我反思的力量,但是在台灣卻大量被體制收編,那個學科中該有的批判力道幾乎喪失殆盡,不是死在專業化手裡,就是死在跟著政權移轉隨波逐流,成為積極介入社會的思想力量微乎其微。有了極少數趙剛們的存在,台灣的社會學至少外表看起來還沒有完全沉淪! 與台灣民族主義交叉重疊的省籍問題,趙剛很早就已經觸及,並且進行了田野研究,〈認同政治的代罪羔羊:父權體制及論述下的眷村女性〉(《台社》21期,1995年6月),就是他在這方面的力作,我自己是到了2001年才直接處理了這個問題,而他則又走入台東,花了很長的時間訪問寫成了《頭目哈古》(聯經,2005)。透過老頭目的眼界,既進一步打開族群問題的思考視野,同時也進一步思索如何能更在地、更積極的開展新的思想方式。 隨著台灣與中國大陸重啟互動關係,兩岸的學術界也都不免捲入其中。趙剛和我也在1990年代後期一起去大陸開會,後來也陸續在北京清華大學訪問。過去十年間,我們在大陸結交了一些氣味相通的朋友,也通過《讀書》雜誌發表了一些讓很多人不舒服的文章,跟大陸思想界保持了持續的互動關係。 除了《台社》的長期合作,趙剛跟我也是街頭上的同路人,在街頭走在一起,常在工運的秋鬥遊行中碰面。記憶猶新的是2006年的紅衫軍運動,《台社》的同仁集體出場了好幾次;趙剛在9月初調動了他社會學的專業方法,進行了一週參與觀察,留下了至為重要的歷史文獻〈希望之苗〉的倒扁運動觀察報告(《台社》64期,2006年12月)。 除了在思想上貼近政治社會的變動外,我們也慢慢發現我們90年代初期開始慣用的知識方式面臨了瓶頸,必須在原有歐美的學院訓練外尋找其他的知識方式與出路(我們目前暫時稱之為「歷史轉向」)。這樣改變知識方式的迫切感,部份與我們不斷試圖深化思考的台灣現實有關,部份與中國大陸的接觸加速有關。面對經過社會主義歷史進程的複雜的大陸現實,需要把歷史的縱深拉長,才能貼近地理解大陸,乃至於與台灣的關連。據我所知,趙剛近十年花了很多的時間閱讀不同的思想資源,包括重讀古書,也包括徐復觀等等 。 沿著以上的軌跡,我們重疊的路途向前推進。 2008年為了準備《台社》二十週年會議,提出面對兩岸關係的思想方向,我們一起參加了半年多的讀書會,共同閱讀了以韓國思想家白樂晴為中心的分斷體制論,最後趙剛完成具有高度爭議性的長篇論文〈以「方法論中國人」超克分斷體制〉(《台社》74期,2009年6月)。 也是在尋找貼近歷史現實的另類思想資源的路途中,我們發現過去捨近求遠,沒有認真挖掘、整理台灣戰後批判的思想界以陳映真為代表的寶藏。為了準備2009年的陳映真思想與文學會議,我們再一次一同走了一段目前還沒走完的知識旅途。有趣的是,我們都對陳先生的文學特別感興趣,還分別在學校開了課,跟學生一起讀他所有的小說。結果,我才寫完一篇,趙剛已經一發不可收拾,除了其他許多單篇的短文分別處理閱讀不同的小說外,就生下了大家手上這本研究陳映真早期思想的專書。 趙剛跟我都不是念文學的,也沒學過文學研究的方法。他是以社會理論的訓練根底,分析文學中所承載的思想,妳如果把它當文學批評來讀,可能就誤會了,趙剛的興趣終究在思想。他把小說放回它所由之產生的原有時代的政治社會中,去體會一個左翼分子如何面對自己身存的歷史環境與課題,包括解讀出中間因為時代的政治限制所表現出那些非常隱諱、曖昧的面向,以充分釋放出其中深刻的思想含量,使之成為今天重建台灣左翼文化的潤土。幾位對陳映真文學有深度認識的前輩學者,共同認為未來的陳映真研究一定得參考這本書所開啟的討論方向。所以,看來趙剛又替社會學界加了分,他的社會學理解,他分析能力的深度與厚度,他令人讚嘆的敏銳和胸懷,他令人羨慕的文筆,使得他成為社會學界中少數能跨出自己專業而在思想界產生影響力的社會學家。 回頭來看,趙剛跟我一路走來,二十年間幾乎是未經規劃的持續重疊。但是別搞錯了,這中間沒有組織命令。我們的差異其實很大。趙剛有很濃厚中國文人的色彩,文筆特好,下筆辛辣,刀刀見血,文風刁鑽,這些都是我做不到的。特別學不來的,當然是他的博士論文時期養成的社會科學田野調查的能力。雖然惺惺相惜,但是也從來不全然同意,很多看法上都有差別。趙剛對西方自由主義思想有內在的、同情的理解,我的養成錯過了這段,後來的亞洲、第三世界轉向,更堵住了這個可能。趙剛欣賞尼采,但是我沒找到路口與尼采相遇。無論差異多大,能有這麼一個道上同志,內心十分感念。 未來的路往哪走,怎麼走,都不可知。但是,我認為趙剛走出了自己的風格,自己的風采,自己的路。 這本陳映真研究就是難得的成就,我以台灣思想界能生出這本書為傲。 是為序。 2010 年秋天於寶山 -

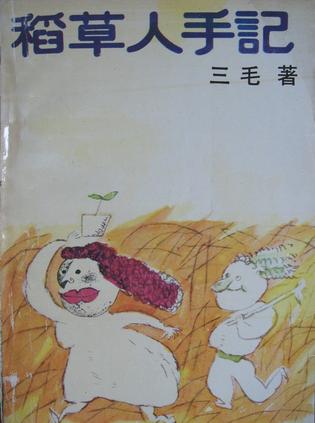

稻草人手记