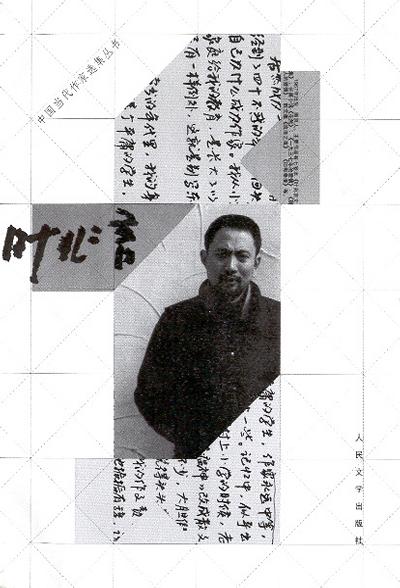

名与身随

叶兆言

1974年高中毕业,我得到了一台苏联查尔基4型相机。这是托母亲朋友从上海旧货店淘来的,价格204元。在当时,已经是一架很不错的相机。镜头是F2的,据说与德国莱卡的某款机型完全相似。我堂哥三午告诉我,这相机搁在五十年代,基本上就是顶级产品,因为它的核心技术、它的原材料,都是利用了德国战败的赔偿。

以今天的眼光看,它已经算不了什幺。在当时,我是说在当时,起码周围的人,没有谁能拿出比这更高档的玩意。那年头常见的是一种双镜头反光机,是120的,镜头只有3.5,只能拍12张照片,不像我的这台135机器,每次可以拍36张,而且因为镜头大,即使光线不太好,成像效果也说得过去。我的堂哥是摄影爱好者,尤其擅长拍人像,我从他那里学到了最基本的拍摄和洗印放大技术。

家庭成员和周围的人,成了我拍摄的模特。也许从来就没有真正拍好过什幺照片,可是有一段时候,我耳朵边,常听到有人表扬我的作品。祖父表扬的一句话就是:“这张照片不错,我要放到我的相册里。”不知不觉,我在玩照相上花了很多时间,南京新街口有家摄影图片社,那里的放大纸论斤卖,可以买回来自己放大照片,成本要相对便宜许多。我自制了放大机上光机,用脸盆配制了药水,躲在暗房里,一干就是一个通宵。记不清拍了多少照片,相对于今天,根本算不上什幺,可是在当时,一干活一脸盆,一出手厚厚一叠照片,还真有些吓唬人。

我很快成了一名小工人,会摄影的名声传了开来,经常有人要我拍照。我把有限的时间和金钱,投入到了无限的摄影之中。说起来荒唐,那年头拍了那幺多照片,现在要想找回当时的痕迹却很困难,除了父母影集留下了一些证据,大多数照片已无处可寻。你为别人拍了照,冲洗放大成照片,把照片给了别人,事情就完了,就结束了。

1976年9月9日,在南京绣球公园,我正为一位电工师傅的儿子拍照,那孩子才三四岁。大广播里说有重要新闻要广播,让大家耐心等待。我们一边拍照,一边等候。终于把一卷胶卷拍完,从树林里走出来,我们听到了毛主席他老人家去世的消息。

当时并没有想到这件事会对自己前程有什幺影响。一切都是不知不觉,爱好摄影的年代突然中断,我渐渐淡忘了这门技术,开始去夜校读书,读机械制图,读高等数学。和摄影一样,我仍然没有把它们学好,很快,高考恢复,赶时髦似的跟着别人去了考场,第一次没考上,第二次考上了,成了一名大学生。