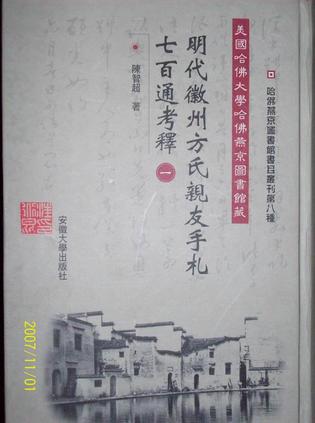

美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏明代徽州方氏亲友手札七百通考释

陈智超著

陈智超先生的《明代徽州方氏亲友手札七百通考释》(以下简称《考释》)是一本考释哈佛大学哈佛燕京图书馆所藏七百多通明代信札的著作。这批手札有七百三十一通,外加账单一件和名刺一百九十二件,合计为九百二十四件。原件分日、月、金、木、水、火、土七册,二十世纪中叶入藏哈佛燕京图书馆。

这是目前已知的数量最大的一批明人信札,且收信人基本为同一人。有如此的规模,材料又相对集中,研究价值自然也就更高。收信人方用彬(一五四二——一六○八),字元素,南直隶徽州府歙县岩镇人。他兼有文人与商人的双重身份。其家本富饶,入赀为国学生,曾师事著名文人汪道昆。方用彬具有较深的文化素养,同时又在里中开设店铺经营古文化产业和典当业,且生平好游,是故交游多四方知名之士。

这批信札的写信者四百余人,包括方氏宗族、亲戚及各地友人。其中有相当数量的著名文人如王世贞、汪道昆、谢陛、潘之恒,著名书画家如周天球、詹景凤,著名墨工如方于鲁等,当然更多的是宗族成员与落魄文人。方用彬有意识地保存了这批手札,期待后世识者能晓其良苦用心。然而,四百多年后的今天,这些信札作为史料被人们使用殊非易事。只有经过整理与考释,信札文本及所涉时间、地点、人物、事件清晰而坐实,方能发挥其应有的价值。而陈智超先生的著作正是对这批信札做了详细的考释,使之成为能够比较方便使用的史料。此书的结构包括三个部分:

(一)释文。原信有不少是行草书,亦有流行的潦草俗体,即使是精研书法者亦不易辨认。由于这样的困难,著者也有少数草书未能辨识,且现有释文中亦有少量可以商榷处,如日册○四九函“出公手腕,拙诗”当为“书上,手腕拙弱”;火册一○一函“□之于怀”当为“笥之于怀”,等等。作者对于可能的差错并不讳言,并且十分负责地将这批书信全部影印,置于全书第三册。这为我们进一步核对、使用材料提供了极大的方便。

(二)考释部分。著者根据所搜得的资料考定手札和名刺的有关人脉网络。首先是收信人、写信人、信中提到的人。作者综合写信人与收信人的关系、信件的内容等多方面的线索查找,至少考证确实了80%的人物名姓、身份。如月册七十四函所提到的“史云老”,著者根据信中“溧阳”二字,检嘉庆《溧阳县志》,查得一位史继书,著有《云津诗集》,但他仍未遽定,后来在土册中又见到史继书的名刺,方更为确定。著者还根据信中所及事件来判断写信的时间与地点,并进而超越书信的字面意义,寻求信札赋予的深层次的意义。如日册十函丘齐云请方应彬为印书一事,著者在说明其时歙县刻书、印书业发达之后,进一步追问托刻之“小编”究竟为何书,最终证得乃《遥集编》,为丘氏与妓女呼文如唱和的诗。他还与《列朝诗集》相关记载相印证,并讨论柳如是选诗的取向。

(三)资料部分。将有关写信人生平简历、写信人与收信人交游、与信札所及事件相关的种种资料进行汇编。这一部分资料不仅对于我们进一步了解信札所及人物、事件大有裨益,而且就全书而言,大量零散的信札就有了立体感,一个交往群体赫然在目,对于我们总体把握一个社会发生巨变的时代中一个典型地区的一个典型人物的社会相有重要的意义。当然,如同著者所说的那样,有兴趣的学者可以从不同角度来利用这批信札,我们也可以以著者已搜集的资料为线索,对于相关问题继续查证与深入研究。

著者的贡献并不止于告诉读者“是什么”,他还将所使用的证据、方法、论证过程全部展示出来,堪称一部示人以法、指导年轻学者学习处理第一手原始资料的著作。在e考证的时代,越来越多的人(特别是年轻人)依靠计算机的检索功能,这一方法虽然方便,也很有效率,但容易忽略对原文做细致的阅读。信札这部分资料因其书迹特点,不能转变为电子文本,所以还需要有直接的阅读能力。而且信札中的称谓常发生变化,有时又有省略,非对文本有相当的熟悉,不能知道其中的人物。所以这一方法的展示必将取得很好的示范效果。

此著自出版后已经得到徽州学研究界的重视和好评,但书中所保存的大量艺术史的珍贵资料却很少引起有关领域的关注,也少有人对此书艺术史研究的意义予以论述。而要认识这个意义,我们有必要对艺术史关心的问题作一回顾和介绍。

艺术史的研究作为一个现代学科,在中国起步甚晚。近年来,随着中外交流的开展,西方艺术史研究的一些方法开始被介绍到中国。西方艺术史的研究在上世纪八十年代,初步从六十、七十年代对形式特征的分析逐渐转向对艺术社会史的关怀。在这一大的风气之下,研究社会机制(social institutions)和艺术的关系、赞助人和艺术创作的关系日益成为学者们所关注的问题。这点在中国艺术史的研究中也有所反映。一九八○年,美国十余位中国艺术史学者在美国堪萨斯城的纳尔逊博物馆聚会,探讨中国艺术中的社会和经济的因素。一九八九年由李铸晋先生、何惠鉴先生、高居翰先生合编的论文集《艺术家和赞助人》(Artists and Patrons)出版。由于台湾地区和西方的联系比较密切,西方艺术史研究中的这一转向,对在台湾的中国艺术史研究有比较明显的影响。不过,近年来中国大陆的艺术史研究也开始反映出一些社会史的趋势。

近年来,中外学者在中国书画的社会史研究方面取得了一些值得注意的成果。比如对书画作品的经营、周转、流传方式的讨论,画家的生活和工作状态,绘画在各种场合的应用,买画人或求画人通过何种方式得到绘画,酬谢方式是现款、礼物还是提供服务,绘画的制作过程的研究等。更有学者把“应酬”作为概括中国艺术中一个极有民族特色的文化现象的概念,讨论应酬书画的起源,种类、接受人、社会功能、风格特点等等。

而要进一步推进艺术社会史的研究,首先就要对艺术家的生活环境、艺术品的创作、周转和使用的具体过程、社会功能有比较细致的了解。而要做到这一点,就需要我们重新审视现存的历史材料。

研究艺术家和艺术市场的关系,若有润格为据,那是最好不过的事情了。清初著名遗民学者、艺术家吕留良就留下了一份极为珍贵的润格,黄苗子先生在其《吕留良卖艺文——清初画家生活鳞爪》(载《艺林一枝》)中有过讨论。但是,清初以前存留下来的润格是极其罕见的。像大收藏家项元汴那样记录自己花了多少钱来购买藏品的例子也极少。

在以往和目前的艺术史研究中,书画作品的题跋一直比较受重视。但是人们似乎并没有特别注意到,题跋因为是题在书画作品上或拖尾和裱边上的,已经是一种被雅化的文本,不及日记和信札等文字材料那样和日常生活中世俗的一面有着更为真切的关联。

近年来,也有学者使用明清出版的《日用类书》中的“书画门”的资料来研究书画的社会史。还有学者利用《书仪》中所收教人写如何索取书画的信,来推测一些艺术品交换的情景。但这种研究方法有一个很明显的缺陷,由于《日用类书》和《书仪》是印刷的文字,它们和实际生活中的状况应该有别。所幸的是,我们至今还是有为数虽然不是很多,但也不算十分稀有的书札原迹存世,而这些信札中有求书画的内容。为什么不用这部分的资料呢?正因为如此,笔记,日记,信札,就更显示出在研究艺术社会史中的重要作用,这些日常文字,有别于谈论艺术的正式文本,冠冕堂皇的修辞要少些,更直接地和艺术家真实的生活状态和思想相联系。

尽管信札对艺术史研究十分重要,但作为一种历史文献,信札的使用却十分困难。这有以下几个方面的原因:中国文人的信札通常有月日,但无年份,考订书写时间有一定困难。写信人在称呼收信人时,用字号而非姓名,有时仅用字或号中的一个字,缀之以翁、老之类的尊称,如“玄老道兄”,这对考订人物有一定的困难。写给友人的信札多用行书或草书,对没有这方面训练的人来说,有一定的辨认困难。从这个角度来说,陈智超先生将几百通明人信札作了释文、考释,就极大地方便了使用者。《考释》所及艺术史资料包括书法、绘画、印章、书籍、文房、书画买卖等几个方面,我们试作分述。

先谈书画。从信札大量索要题诗与书画作品来看,在晚明的普通阶层,书画应酬已成为普遍的交往与“表情”(日册○四八濮渐函)方式,求诗索书的请求俯拾即是,有时成一佳章要辗转请托若干人为之题卷。如金册一○四方大治函:“承命题画,草草勉成长篇,聊答尊意。但惭诗、字两拙,尘点佳轴。”代人求书的情况也不少。而书画除了一般的应酬功能之外,亦有以之行雅贿者。月册○七七陈经翰函:“扇墨之类,弟此中尚有一二兵帅欲致意者,所恨携者已尽,欲于足下处移借凑用,还京时当如数奉偿耳。”

一般的诗画都作于册、卷与扇,扇多被称为“握”,故当为明中期开始流行供书写用的折扇,而非团扇,如黄乔柱函:“外奉苏扇四握,为公挥洒之用。更木扇四握,敢烦援笔以为仆橐箧之光,何如。”(月册○三四)除了册、卷、扇之外,轴、幅、挂屏、屏风、围屏等亦为索求者所热衷。尤其是书法,人们对于“大书”似乎更为青睐,与扇头录诗不同的是,以隶书为主的“大书”更容易被视为一件正式的作品。正如谢肇浙所揭示的那样,隶书在题榜等场合有独特的优势,嘉靖吴中书坛,文徵明、文彭等人对此已加属意,而万历时期,隶书更成为书家值得矜夸的技能。方用彬擅长大字隶书,在这批信札中,有许多人向方氏求其隶书,多为匾额与对联大字。可见其时他的隶书在某一社会范围内颇得认可。尤为值得注意的是,可悬挂观览的对联这一新兴样式在其时也得到普遍的爱重。如月册一一五马电函:“扁四联一,敬求大书,茅堂借色多矣。莫以过多见拒。”晚明书法形式上的多元化,或也反映了在识字率普遍提高的情况下,书画参与人口的增加,书画应酬活动更加频繁,上层精英所喜爱的书画艺术已普及到更为广泛的社会阶层,视觉趣味日趋多元。

再说篆刻。方用彬生活的晚明,是中国篆刻史上一个极为重要的时期,在这一时期,发轫于宋元的文人篆刻开始进入高峰,而徽州更是当时篆刻的重镇。方氏亲友信札中篆刻史的内容也相当丰富。如过去以为元末王冕首以花药石刻印,而明代中期文彭之后,石质印材大量为篆刻家所使用。但从这批信札所反映的材料看,在万历前期,铜、牙、玉可能仍为篆刻的重要材质,土册○一七黄学曾函:“……烦公暇中一成之。或用牙,或用铜,俱随便。”又月册一○九汪徽函:“弟不为人篆玉章已十数年所矣,今复技痒于知己之前耳。”关于材质的使用,许多请他刻印的书信中都直接点明了要用铜章。铜章在当时可能还是经常使用的篆刻材料,我们在郑伟的礼品单中也看到铜章料子(土册○六九)。当然,石质材料也开始引起篆刻家们的注意,如汪浚(睿)以粗石求刻“蓬庐病史”(金册○四六),方用彬亦曾托友人为购求青田石料(水册○一三佘祈函)。

除了方用彬本人是知名篆刻家之外,信札中亦涉及许多当时的印人。如徽派篆刻大家何震、善刻铜印的吴良止、善刻玉印的汪徽、从吾等。我们还注意到人们对于学习刻印的浓厚兴趣。如土册○一二佚名函:“雕虫之艺,已请教于大家,倘更示以矩模,不胜感德。”希望方用彬能给他一些示范。伴随着篆刻的兴盛,印章(包括印蜕)收藏亦成为风气。方用彬本人就收藏铜章,詹景凤听说方氏所得古印章甚富之后,也希望“得一一印示为幸”(金册一百)。此外,汪道昆之弟汪道贯也收藏印蜕,在一封给用彬的信中,他说:“印稿奉上,久不辑理,逸者半矣。”(金册○○四)但刊印篆刻家印章的印谱,即使在印刷业极为发达的徽州地区似亦未肇兴。汪世清先生注意到,在这七百三十一通手札中,有一部分钤有名章或闲章,合计约有一百枚。汇集起来其实就是一册万历间明人印谱。其中有相当多的是徽人的印章,主要应出自徽派篆刻家之手,这对于我们研究明代后期徽州地区的篆刻风尚亦大有助益。

徽州在晚明还是文房用品的主要产地之一。方氏藏信札中所及文房亦颇值得留意。方用彬精于制墨,他与著名墨工方于鲁兄弟亦为同族,且有交往。用彬常以所制精墨送人,杨一洲曾请方氏惠墨一笏,愿以“拙图赠之”(月册○一九)。方用彬经营文房与古玩买卖,墨是其主要自制产品。此一时期,墨工还将墨做成各种佛像,如“(方)于鲁墨有妙品十八尊罗汉,并达摩大士诸墨”(木册○五一田艺蘅函),方用彬亦制有“墨菩萨”(月册○九三长祚函)。

最后要说到此一时期的艺术品交易,这是艺术社会史的重要内容。方用彬与族人在当地共同经营一家典当铺,小试陶朱而“所得墨迹画帖,日益富矣”(月册一○二朱宗吉函)。他搜集的许多古玩字画不少都是别人因急用银钱而押出的。因为对方应急,于价格并不计较,可知典当的物品大多物过其值。火册○三四方大汶函:“今有墨庄山水一幅、杨维桢字一幅,原得重价。维桢系元时名人。雪窗兰一幅,亦古名僧画。欲当银五六两。”墨庄、杨维桢与雪窗三件字画仅当得银五六两。而一方端研,仅“作银六钱或五钱”(金册一四八汪道贯函)。沈周、周臣的两张画也仅质钱三百文(火册○九八汪道会函)。这些资料对我们了解当时书画的市场价格提供了重要参照。

近代苏州书画也大量流入徽州。王世贞曾经谈到嘉靖以后苏州书画的市场化与徽商有莫大关系,所谓“吴人滥觞,而徽人蹈之”。比如祝允明的书法,沈周、周臣、文五峰的绘画。文徵明父子所刻《停云馆帖》,都有信札提到。曾经从学于苏州书家王宠的朱曰藩(朱应登子)、黄姬水(黄省曾子)都曾在南京长期居住,他们的作品更有便利传到徽州,如金册○○五汪道贯等函:“朱江州字,定当以雕盘易之。”又金册○六四吴万春:“兄携来射陂字并姬水字五张,不识其价几何,望赐示音。墨事问有售者,令人回报。”杨一洲也曾提到他将朱射陂字三纸装潢成屏风(月册○二○、○五五),并请朋友们来观赏。另一苏州重要书法家周天球的作品也被徽州人收藏(月册○九七俞策函)。《考释》所收七百三十一通手札为当时方氏三百五十二位亲友所书,堪称一部明人书法集锦册,由于上述的原因,其中有一部分作品明显受到来自王宠、朱曰藩等人的影响。如果进一步研究,我们或许可以在苏州—南京—徽州三地之间的书画风气上,勾勒出一个更为明确的影响地域与影响线路。

以上我们就《考释》一书中所见艺术史的材料分类进行了简单的介绍,并试图揭示其时一般阶层关于书画篆刻的需求与认识,以及书画篆刻在社会应酬中所扮演的角色。限于篇幅,未能详论。即便如此,读者已不难看出,对艺术史的研究来说,这部晚明信札考释集的重要意义。更令人感慨的是,在前辈学者日见凋零、中外学风都变得越来越浮躁的时候,传统学术家法就日益显出其重要性。正因为如此,陈智超先生的著作就不但是研究徽学的重要资料,对艺术史研究来说,也具有同等重要的史料学和方法学上的意义。

(文:白谦慎 薛龙春 出处:读书 2007年1月)

原文链接:http://www.yuedu.org/thread-52334-1-1.html