-

獾的礼物

《獾的礼物》中獾是一个让人信赖的朋友,他总是乐于助人。他已经很老了,老到几乎无所不知,老到知道自己快要死了。这天晚上,他对月亮说了声晚安,拉上窗帘。他慢慢地走进地下的洞穴,那里有炉火。吃完晚饭,他写了一封信,然后就坐在摇椅上睡着了。他梦见自己在跑,前面是一条长长的隧道。他愈跑愈快,最后觉得自己的脚离开了地面,觉得自由了,不再需要身体了。 第二天,狐狸给大家念了獾留下来的信:我到长长的隧道的另一头去了,再见! 下雪了,雪盖住了大地,但盖不住大家的悲伤。 春天渐渐临近,动物们开始串门,大家又聊起了獾还活着的日子。鼹鼠告诉大家獾是怎样教他剪纸的,青蛙告诉大家他是怎样跟獾学溜冰的,狐狸想起了獾教他系领带,这些技艺,都是獾留给他们的礼物,这些礼物让他们互相帮助。 最后的雪融化了,融化了他们的悲伤。在一个温暖的春日,鼹鼠爬上他最后一次看到獾的山坡,他要谢谢獾给他们的礼物。他轻轻地说:“獾,谢谢你。” 在这个动人的故事里,獾的朋友们学会了接受它的死亡,苏珊·华莱的儿童图画书首次亮相,就一鸣惊人。她迷人的插图将伤心的文字衬托得十分完美。 -

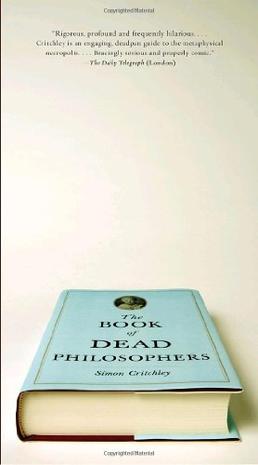

The Book of Dead Philosophers

“To philosophize is to learn how to die.” —Cicero; assassinated by order of Mark Antony “One who no longer is cannot suffer.” —Lucretius; suicide, allegedly driven mad by a love potion “Life is solitary, poor, nasty, brutish, and short.” —Hobbes; died in bed, age 91 In this collection of brief lives (and deaths) of nearly two hundred of the world's greatest thinkers, noted philosopher Simon Critchley creates a register of mortality that is tragic, amusing, absurd, and exemplary. From the self-mocking haikus of Zen masters on their deathbeds to the last words of Christian saints and modern-day sages, this irresistible book contains much to inspire both amusement and reflection. Informed by Critchley's acute insight, scholarly intelligence, and sprightly wit, each entry tells its own tale, but collected together they add up to a profound and moving investigation of meaning and the possibility of happiness for us all. -

死亡与解脱

绪言:死亡与解脱间难解之缘 第一章:死亡解释 1、原始的死亡解释 2、科学的死亡解释 3、哲学的死亡解释 第二章:以死解脱——安乐死 1、以死解脱的需要 2、以死解脱的种类 3、以死解脱的权利和义务 第三章:从死解脱(一)——淡漠死亡 1、死亡恐惧 2、常人的漠然 3、哲人的超然 第四章:从死解脱(二)——超越死亡 1、原始信仰式超越 2、文明信仰式超越 3、世俗式超越 结语 -

自杀研究

题 记 据统计,全球平均每40秒就有1人死于自杀…… 如果说自然死亡是人生的句号,早夭或病故是一串省略号,那么,自杀便是一个大大的惊叹号。 序 言 作为一名从20世纪80年代中期就混迹于社会学界的学术出版人,我与建军老弟认识的时间并不算太长。我和他相识的机缘,是因为我长期担任中国社会学会秘书长,他从2005年起担任贵州省社会学学会会长,学术的交集使得我们最近几年来的联系与合作非常密切。 2008年,贵州省屯堡研究会获准成立,建军老弟兼任会长;我担任领导职务的社会科学文献出版社承担着中国社会学会“中国百村经济社会调查”研究成果的出版任务,早在2006年,我社就出版过以“屯堡第一村”——九溪村为研究对象的《屯堡乡民社会》。在建军老弟的斡旋下,屯堡成为“中国百村经济社会调查”的实践点之一。 我们因项目、图书而加深了对彼此的了解,在这个过程中,我也对贵州的山、贵州的水、贵州的人,尤其是贵州的学人,产生了一种特殊的感情。或许这是因为安顺屯堡人乃明代屯军后裔,他们的祖先从中原和江南各省客居贵州,以其勤劳和聪明能干,在贵州这块土地上创造了独特的“屯堡文化”。建军老弟的祖上从江南随大军征战至云贵高原并在那里铸剑为犁、耕读传家,其母亲也是在20世纪上半叶因为战争的缘故从江南迁徙至云南的。我听他说过,他祖爷爷的墓碑上刻着:“八千里路云和月,回首金陵是故乡。”我也是客家人,许多年前我的先祖从江南辗转迁徙到福建。相似的经历,使得我与建军老弟在地缘上亦颇有亲近感。正是因为这样,当建军老弟要我为他的《自杀研究》作序时,我欣然命笔。 自杀在人类历史上不绝于书,关于自杀的研究自然也是人文社会科学领域一个古老的课题。判断生活是否值得经历,这本身就是在回答哲学的根本问题。也正因为如此,古今中外,哲学家、社会学家、心理学家、教育学家、宗教界人士、精神科医生等各个领域的专家学者们孜孜矻矻,从原因、背景,个人因素、社会因素,生理、心理因素等各方面对自杀现象进行过探索。法国著名社会学家埃米尔•迪尔凯姆的《自杀论》堪称这方面的经典之作。 自杀研究序言就我所知,建军老弟对自杀问题的研究有一个痛苦的开始。他对自杀现象的关注与研究始于20世纪80年代末90年代初。其时,他身边几位对他很重要的人都离他而去,这让身为学人的他很是痛苦,也深深激发了他对自杀问题进行学术研究的兴趣。当时,他看了一大堆叔本华、尼采、加缪等人的经典著作,发表了第一批研究文章。2007年,他在中国社会科学出版社和贵州人民出版社出版了《我国青少年自杀问题研究》和《自杀行为的社会文化研究》这两本书。其中,《我国青少年自杀问题研究》还被全国哲学社会科学规划办公室《成果要报》2007年第14期摘编发表,并呈报给党和国家领导人参阅。 摆在读者面前的这部《自杀研究》,是建军老弟20多年来对自杀问题潜心研究的集大成之作,同时,还是国家社科基金项目“自杀行为的社会文化研究”的最终成果,亦是贵州省优秀科技教育人才省长专项资金项目“自杀行为的历史文化研究”的结题成果。在这部60余万字的大书中,建军老弟系统梳理了自杀问题的现有研究成果,比较了各国自杀手段、时间、场所及人群分布状况,对我国农村女性、青少年、老年人这三个自杀率较高的群体的自杀原因进行了实地调研与深入剖析,揭示了传统价值观、社会文化习俗、宗教观对自杀的深刻影响,并提出了自杀防治的国家进路。 当今中国社会正处于急速转型期,作为社会病之一,自杀不仅是对个体生命的伤害,而且使其活着的亲朋难过、不安,还是影响社会安全的一大隐患。加之20世纪70年代末开始实施的独生子女政策,中国出现了不少因自杀而产生的“失独家庭”。据统计,全球平均每40秒就有1人死于自杀。无论是出于崇高的目的还是出于怯懦的逃避,自杀都是人类弱点最集中、最凝练、最深刻、最简单的体现。如果说自然死亡是人生的句号,早夭或病故是一串省略号,那么,自杀便是一个大大的惊叹号。 从上述层面来说,对自杀现象与自杀问题进行研究是学者的责任,也是全社会共同的责任。建军老弟的这部巨著,洋洋洒洒,旁征博引,不可谓不全面,在有效控制自杀率、努力减轻自杀这一社会病的危害方面,堪称具有时代性意义。但愿建军老弟这部专著的出版能发挥学者应有的责任与作用。 谢寿光 2013年10月于北京马甸 序章 自杀,一个都太多! 何谓自杀?广义上说,自杀是指自杀的主体蓄意主动结束自己生命的行为。《不列颠百科全书》简单地将其定义为“有意或者故意伤害自己生命的行为”。该定义强调了个体致死的动机。现代社会学的奠基人、“自杀学”的创始人爱米尔•杜尔凯姆(Émile Durkheim,1858~1917)最先提出了自杀的完整概念:人们把任何由死者自己完成并知道会产生这种结果的某种积极或消极行动直接或间接引起的死亡称为自杀。 死亡,本是不可逆的、人人都无可奈何地必须经过的生命历程。自杀,显然是一种非正常死亡,它不是个体生命发展的自然、必然结果,而是人的主观意志终止个体生命的断然抉择。自杀意味着人主动选择了死亡,而不是像自然死亡那样被死亡所选择。 人之为人的基本权利可分为生存权、发展权两大类。自杀是对人类生存权的彻底否定。 生存权的核心是人的生命权,人的生命权是所有其他人权的前提和基础,一个人的生命权一旦被剥夺,他(她)的所有其他权利皆无从谈起。自杀死亡正是对一个人的生命权最彻底的剥夺。更可悲的是,这种残暴剥夺的施予者和授受者——主体和客体是同一个人。从这种意义上说,自杀的主体一次性地彻底剥夺自己作为人的所有权利。这无疑是人类最大的悲剧。 人类既然无法选择生,那么对死亡的自主选择也许就成了唯一的权利。自杀无论是出于崇高的目的,还是出于怯懦的逃避,都是人类弱点最集中、最凝练、最深刻、最简单的体现。只要人类的弱点无法根除,只要人类的生存环境和社会组织结构还存在缺陷,自杀就会如影随形,伴随着人类进步的历历屐痕。然而,自杀率的高低、自杀者的群体特征以及因社会而异的主要自杀方式和主要自杀诱因能反映出相应的社会问题和社会内涵,最终反映出一个社会特有的社会文化结构。自杀作为一种社会行为,必然与其行为主体所属民族的社会文化习俗以及国民性有着密切的关联。近代以来,我国一代代青少年在社会化过程中耳濡目染,不同程度地接受了先辈的思维习惯、情感模式和行为规范,经过潜移默化的内化过程沉淀于潜意识的底层,因而时时可以泛起,在欧风美雨中仍可支配他们的行为方式。中国人对自杀所特有的道德评价、源自人际冲突特别是家庭人际冲突的自杀诱因根植于中国人所独有的生活方式、思维方式、情感模式、社会交往方式以及情感表达方式之中。 在人类历史上,已有累计800亿以上的个体生命无可奈何地走向了死亡。其实,一个人选择了生(也许无法选择)的时候,也就选择了死。生与死是一个轴心连着的两扇门,打开了这扇生之门,实际上也就永劫不归地迈向了已经开启的死之门。生是起点,生与死相隔的路再长,也有终点。自杀却僭越了自然法则规定的生命历程,是人类最大的悲剧。如果说自然死亡是人生的句号,早夭或病故是一串省略号,那么,自杀便是一个大大的惊叹号! 我国古代道学家倡导“终其天年而不中道夭者,是知之盛也”(《庄子•内篇•大宗师》),体现了朴素的“以人为本”“天人合一”的世界观。所谓“天年”,即大自然赋予人的生命寿限;所谓“夭”,即个体的生命由于外在的社会原因或内在的精神、心理原因而过早地夭折。 法国作家阿尔贝•加缪(Albert Camus)在《西西弗神话》中开宗明义:“真正严肃的哲学问题只有一个,那便是自杀。判断人生值不值得活,等于回答哲学的根本问题。”生还是死,这是个首要问题。孔子的学生子贡曰:“大哉死乎!君子息焉,小人休焉。”(《荀子•大略》)在子贡看来,生命的价值才是终极价值。然而,据世界卫生组织(WHO)统计,每年全世界有逾百万的人自杀身亡。那些自杀身亡者恐怕大多没有机会进行严肃的哲学思考就义无反顾地走向了自我毁灭! 德国存在主义哲学家马丁•海德格尔(Martin Heidegger)曾说:“人生只有一件事是别人无法替代的,那就是死亡。”而生命是一个“向死而生”的过程,进入死亡的端点,生命就不复存在。生命弥足珍贵,又薄如蝉翼。自杀者毅然决然地离去,留给他们亲人的只有锐痛以及锐痛之后永远无法愈合的伤口。然而,选择自杀者,他们自己也经受着生命的不能承受之重,他们的个体生命也曾处于极度的困境,经受过极大挫折与苦难。就像捷克作家米兰•昆德拉所说的那样:“有些人之所以还活着,因为他口袋里时刻揣着一粒氰化钾。” 中国北京心理危机研究与干预中心在一份题为《自杀未遂研究——有详细精神科评估的研究》的报告中揭示,病情较重的自杀未遂者在自杀前考虑的时间是:37%不超过5分钟,46%不超过10分钟,60%不超过2小时。 生命是极端脆弱的。对于那些徘徊在生死边缘、孑然无助的自杀者而言,生死就在一瞬间。迈过了生之门走向死亡,对于充满芸芸众生、生生不息的人类社会而言,遽然飞逝的个体生命不会留下什么痕迹,不过是在世界卫生组织(WHO)的自杀统计年报上增加一个个位数(其实不少的自杀事件还没有或不能记录在案);但对于自杀者及他们的亲人而言,失去的却是整个世界。正如在中国工作了20多年的加拿大自杀学家费立鹏(Michael R.Philips)所言:“媒体更注意那些自杀的‘大数’,比如每年的平均自杀人数,还有多少自杀未遂者等。但是,这些可能都不是最重要的”,“百分比有时并无价值。一个自杀者,对于他的家庭还有亲友,可能就是全部,就是百分之百。最重要的是关注他们!挽救他们!” 2004年夏天,中央电视台《道德观察》栏目播出的一组画面,令我们灵魂战栗。多年过去了,那场景仍历历在目,令人无法释怀。湖南湘潭市一位姓姜的先生,不知生活遭遇了什么变故,想告别人生,他爬到了一幢六层楼的楼顶,准备跳楼自尽。但他站到楼顶的时候却犹豫了,也许生命中还有某些东西令他有些留恋,或许他想起了自己的父母或是妻儿。然而,他惊奇地发现,楼下的地面密密麻麻站满了人,人们翘首以待,有人还喊着让他赶快跳下去。这就是数十年前鲁迅先生笔下的那些麻木、变态的看客,不想让本来就对人生心灰意冷的姜先生碰到了。那嘈杂的叫喊声、嬉笑声,那恶意舞动的手臂,一切都令他彻底绝望了。姜先生愤怒了,随手拾起楼顶的一块砖头向楼下的人群狠命地抛去,嘴里好像还在骂着什么。随着一片尖叫,砖头落地。楼下的人群在躲闪之后,又迅速聚拢,他们的喊叫声更尖锐了,就像我们在电视台《动物世界》节目里看到的沙漠里一群闻着血腥味的、饥饿的鬣狗。他们中有的人从上午11点等到了下午1点,已经有两个小时了,原来以为有一出好戏要上演,谁想到这人就是不往下跳,于是就大声地叫了起来:“跳啊,跳啊,有种你就跳下来,老子还有事嘞!别让老子等了!”接下来的画面令人匪夷所思、目瞪口呆,因为我们亲眼目睹了一个生命的坠落,一个鲜活生命的遽然飞逝,而且是在众目睽睽之下。姜先生也许真是绝望至极了,只见他一仰脖喝光了瓶子里的酒,纵身一跃,从高高的楼顶上跳了下去。生命的最后轨迹就是一条短短的弧线,他重重地摔在了楼下的水泥地上,离救援人员为他铺设的气垫仅仅数米之远,显然他是下定了必死的决心。是啊,这样的人间有何可留恋的?这样麻木的人群何异于荒原上的狼群?姜先生躺在地上,蜷缩成一团,脑后有一大摊殷红的鲜血汩汩溢开。营救的警察伸开双臂,几乎哭喊着责问那些起哄的人:“再喊啊!再喊啊!不是你们叫他往下跳的吗?!”姜先生走了,他本来是可以不去死的,但他竟不得不去死,这出戏他必须演完,必须用生命来谢幕,他可能死不瞑目。但是,告别这丑陋的人间,告别那些灵魂如此麻木、对生命冷眼旁观和肆意践踏的同类,他或许死而无憾了。 吴飞曾经写道:“民间传说,自杀而死的鬼是最可怕的鬼,因为他们郁积了满腔的忿戾之气,四处游荡,找不到替身就无法转世投胎。但是,现在中国的这些冤魂,似乎并没有找什么替身,反而是无声无息地被大风吹走了,活着的人仍然若无其事地过日子,根本就没有理会他们的存在。” 自杀身亡的美国著名作家欧内斯特•海明威(Ernest Hemingway)生前曾写道:“每个人都不是一座岛屿,而是那广袤大陆的一部分……每个人的死亡都使我受到损失,因为我包孕在人类之中,所以永远不要去打听丧钟为谁而鸣,它就为你敲响!” 当今层出不穷的自杀现象就是由于有了麻木不仁者的无动于衷和旁观者的隔岸观火,才加重了它的悲剧意味。我们在对那些不幸的自杀者扼腕痛惜之余,当积极地行动起来,研究自杀、防止自杀。 2004年,世界卫生组织(WHO)在日内瓦发表公报指出:全球的自杀率正逐年增长,自杀手段趋于暴力化,这一现象应当引起各国政府高度重视。自杀每年造成全球约100万人死亡,全球平均每40秒就有1人死于自杀。理想与现实之间差别过大是青少年自杀者趋多的重要原因。世卫组织还呼吁媒体不要渲染自杀事件,以避免“模仿性自杀”。 2008年3月5日,国际预防自杀协会(IASP)主席、加拿大布莱恩•米沙拉(Brian Mishara)教授指出:“全世界每年死于自杀的人数超过了100万,比死于战争、恐怖袭击及谋杀的人还多。也就是说,自杀者多于他杀者。”“尽管战争、恐怖主义及谋杀造成的死亡事件常常占据报纸头条,但每年死于自杀的人数超过所有这些死亡人数,却几乎得不到任何关注。” 自杀率居高不下意味着社会组织形式本身存在缺陷。自杀行为绝不单纯是对个体生命的损害,更严重的是它可能会成为影响社会安全的一大隐患。自杀事件的增多反映出社会运行机制出现了问题,自杀率也反映出一个国家民众的心理卫生健康程度。自杀形势如此严峻,无论是个人、社会还是国家都已无理由不再重视自杀问题。我国作为高自杀率的世界头号人口大国,必须改变在关乎生命的“自杀学”研究上的落后状况。研究自杀的成因,积极防患于未然,有效控制自杀率,努力减轻自杀这一“社会病”的危害,使我们的社会成员具有蓬勃向上的生命意识、健康的心理素质,充分适应社会和人生的一切挑战,是社会工作者、教育工作者、医务工作者义不容辞的责任,是全面建设小康社会的需要,也是建设和谐社会的需要。 费立鹏从其长期从事的自杀研究中得出一个似乎超越了科学的正确结论:“Suicide:One is too many!”(“自杀:一个都太多!”)这句话后来被世界卫生组织(WHO)确定为首个“世界预防自杀日”的口号。 鲁迅先生早在1925年就曾说过:“我们目下的当务之急,是:一要生存,二要温饱,三要发展。苟有阻碍这前途者,无论是古是今,是人是鬼,是《三坟》、《五典》,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹,全都踏倒他。” 一个连死都不怕的人,还有什么困难克服不了呢?! 旁人怎么办?就像哲学家伊曼努尔•康德(Immanuel Kant)所言:“当一个生命出现危难时,另一个生命无论结果如何也要拯救这个生命——这是生命的尊贵使然。” 尊重和爱惜生命是人类的本能和责任,对自杀行为的有效防治亦是一个现代国家文明进步的标志。 自杀,一个都太多! -

死亡大辞典

这本书经过系统的调查,收录了令人瞠目的历史细节,囊括了安葬习俗、名人遗言,以及超过400幅各个时代的医学和历史插图。《死亡大辞典》不仅仅是一本普通的书,它还是一幅用文字和数字勾勒的人类命运的画像。它以有趣和幽默的眼光来看待死亡背后的真相,在结构安排上以字母A到Z位排列顺序,精确地向我们描述了各式各样的死亡路线,是一本信息丰富的资料性读物。 -

死雅

二十八年钩玄幽眇,百万余字煌煌巨制,铸就我国第一部专释一字的专门辞典,系统总结了中华文明对死亡的认识,填补了我国语言学、社会学、生死学研究的一项空白。 生死亦大矣。“死”虽一字,但其表述在汉语词汇中最为纷繁多样。全书共收辞条一万余条,凡见于古今汉语典籍及近代以来中文报刊中的“死亡”同义、近义词语皆在收录之列。释义全面准确、书证翔实严谨、表述生动贴切,充分展示了汉语言的丰富多彩和国人五千年生死观的流变。 汉藏语言学大师、中国语言学会原副会长邢公畹先生以89岁高龄亲为作序,给予高度评价。